人生には、いつか必ず終わりが訪れます。

この真理を私たちは承知しているものの、それを日々の行動や言葉の端々にまで深く刻み込むのは決して容易なことではありません。

「終わり」を漠然と意識しつつも、私たちは日々の中でその感覚を忘れてしまいがちです。

しかし、詩人や哲学者が繰り返し取り上げ、画家たちが「メメント・モリ(死を想え)」というテーマで作品を描いてきたように、「死」や「残された時間」をいかに意識するかは人類史を通じて問い続けられてきた重大なテーマであることに変わりはありません。

そんな中、先日私は「LIFE LEFT」というアプリに出会いました。

とてもシンプルなアプリです。

自分の年齢や想定寿命を入力すると、自分の「残された時間」を時計やカウントで可視化してくれるというものです。

そのあまりにシンプルな設計、デザインゆえでしょうか、人生の時間があまりにも直截に伝わってきて少し驚きを覚えました。

刻々と刻まれていく「残り時間」を目の当たりにするとき、何を思い、何を選び取るのか。

そんな問いが突きつけられるような、そんなアプリです。

今回は非常に簡素ながらも奥深い、とても内省的なアプリ「LIFE LEFT」について書いてみます。

LIFE LEFTで向き合う「終わり」

「LIFE LEFT」を表面的に捉えれば、ただ残りの時間を数字で示すだけのアプリです。

しかし、私たちの内面に宿る死生観を静かに呼び覚まし、生の有限性に改めて向き合わせてくれるツールでもあると感じます。

残りの日数や時間がはっきりと可視化されると、多くの人は少なからず衝撃を受けるかもしれません。

私もそうでした。

画面に表示される確固たる数字は、時に無情にすら感じられます。しかし、それこそが深い内省と問いかけのために必要なのだと思います。

自分に残された時間を知ると「もし本当にあと○○日しか生きられないとしたら、何を最優先にすべきだろうか」「私にとって幸福とは何だろうか」という問いが自然に湧き上がってきます。

時間を客観的に提示されることで、私たちはいつの間にか惰性で過ごしてしまう日常から一歩身を引き、本当に大切なことを見つめ直すきっかけを得られるのかもしれません。

刻々と減りゆく数字を見つめるたびに、逆説的ではありますが「今」という瞬間の重みが増していくのを実感します。

自分の人生の残り時間を可視化し、眺める

厚生労働省が公表した令和5年(2023年)の簡易生命表によると、日本人男性の平均寿命は81.09歳とされています。そこで私自身の寿命を81歳と仮定してみました。

この文章を書いている2025年3月21日の時点で私は36歳。仮寿命の81歳まで残り約45年です。

さて、アプリを見てみます。

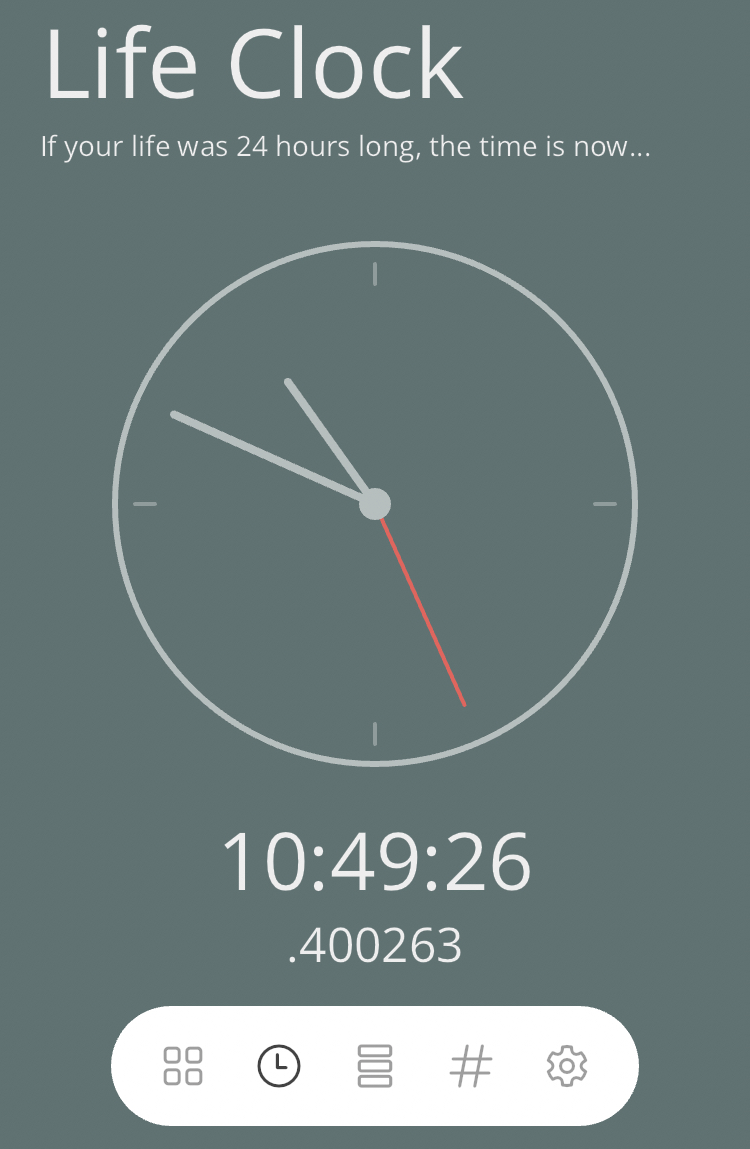

私の人生を時計にすると、ちょうど10時49分ごろを指していました。

人生の始まりを時計の0時とすると、もう11時間ほどが経過してしまったことになるようです。

気づけば人生のほぼ半分が既に過ぎ去っていることを知りました。

半分…

この折り返し地点までの時間で私はいったい何をしてきたのだろうと考えると、どこか取り返しのつかないことをしてしまったような、そんな気持ちにもなるのです。

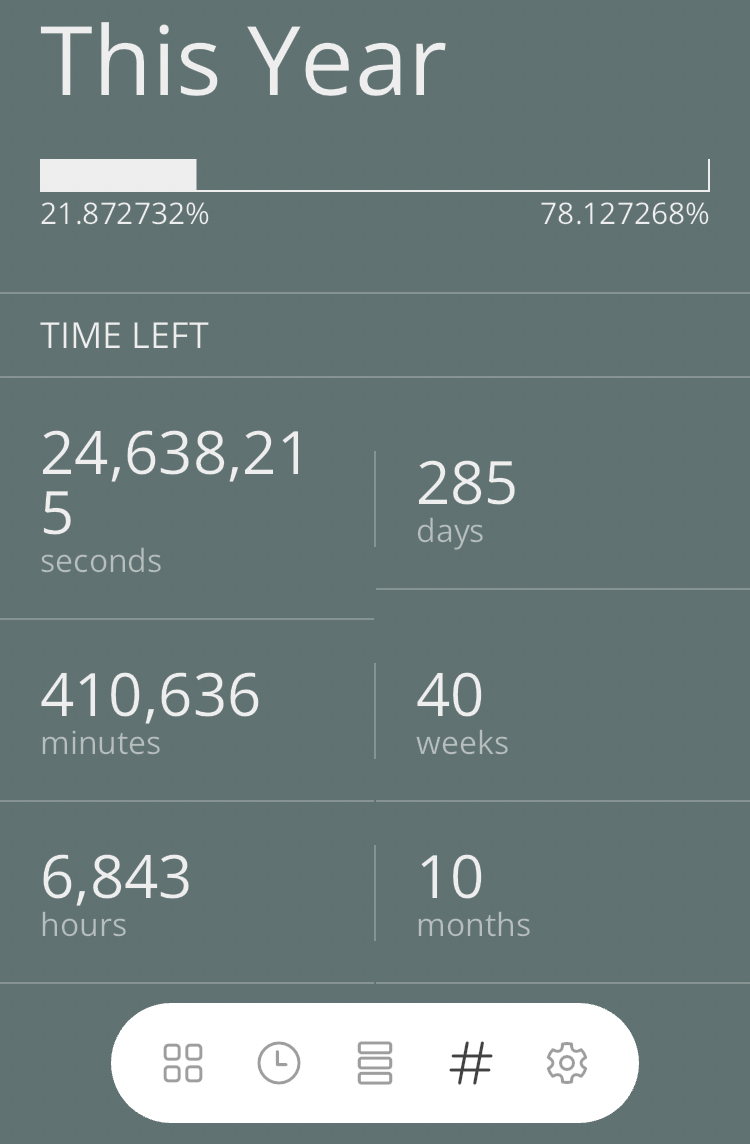

また、次の画像のように数字で色々と教えてくれる機能もあります。

一瞬一瞬、着実に失われていく時間。

寿命ではなく、「今年はあとどれだけ残っているのか」を示す機能もあります。現時点で22%ほど終了していることがわかりました。

あと40週間しか残されていないと思うと、その短さに驚かされます。

今年は「まだ80%近く残っている」と見るのか。それとも「すでに20%程が過ぎ去った」と見るのか。

そして私の人生は「まだ50%近く残っている」と見るのか。それとも「すでに50%程が過ぎ去った」と見るのか。

それぞれ受け止め方は人それぞれですが、こうした可視化が日常のなかで漠然としていた「残りの人生をどう過ごすか」という問いを、より身近な問題へと変えてくれるように思います。

私の仮寿命を81歳としましたが、私が81歳まで生きる保証はどこにもありません。

「その時」は明日訪れるかもしれませんし、あるいは100歳を超えるまで先延ばしになるかもしれない。それでも、せめて今という一瞬を疎かにせず、いつ終わりが来ても恥じない自分でありたい。そんな思いが、日々を懸命に生きようとする意識を高めてくれます。

「終わり」の時間と向き合うことは、人間関係の在り方や仕事への取り組み方、趣味や学びに割く時間、訪れたい場所、家族との過ごし方、そして自分の人生そのものをどう形づくるのかなど、と数々の問いをもたらしてくれます。

仕事や学習において、具体的なゴールを設定することで道筋が見えてくるように、人生もまた「終わり」を意識することでゴールやビジョンを再構築できるのかもしれません。

人生の長さをどう受け止め、残された時間をいかに使うか。それは個々の価値観や人生観と深く結びつくため、人それぞれ答えは異なるはずです。けれども、誰しもに平等に訪れる「死」や「寿命」という現実をより身近に意識してみることが、日々の過ごし方を見直す大きなきっかけになると、私はそう感じています。

結びに

時間の有限性と向き合うことは、時に不安や恐れを伴うかもしれません。しかし、それは同時に私たちの日々に新たな意味と深みをもたらす契機にもなりえます。

古代ローマのストア派哲学者セネカが著した『人生の短さについて(On the Shortness of Life)』には、「私たちは与えられた時間を無駄に費やしている」という痛烈な指摘があります。

耳の痛い話です。

私が暮らす日本をはじめ、東アジアの文化には「諸行無常」という無常観が根付いています。

万物は絶えず移ろい、やがて消え去る。散りゆく花びらの儚さや、四季の移り変わりを愛でる感性は、古くから詩歌や絵画などの芸術に息づき、人々の精神性を形作ってきました。

ただ散ること自体が美しいのではありません。最期の瞬間まで懸命に生き抜くからこそ、散りゆく刹那や移ろいの中に美しさが宿るのだと私は思います。

だからこそ、無常観を受け入れながらも「自分は何を残すべきなのか」「どう生きるべきなのか」という問いを持ち続けることが大切なのだと感じます。そうした問いこそが私たちの生きる力となり、何気ない日常にさえ鮮やかな彩りをもたらしてくれる気がします。

「LIFE LEFT」のような現代のツールが、古来より人類が向き合ってきた「死」や「時間」という普遍的なテーマに新たな角度から光を当ててくれるのは、とても興味深いことです。

その視点が単なる不安や焦りではなく、より充実した日々を創り出す糸口となることを願いながら、今日も静かに「残りの時間」を刻む時計の針を見つめています。