今回は鎌倉駅周辺を訪れました。

源頼朝が開き、1185年(文治元年)から1333年(元弘3年)までのおよそ150年にわたって続いた武家政権「鎌倉幕府」の中心地として知られる古都「鎌倉」。

以前にも何度か訪れたことがあるのですが、改めて街中を見て回ると、鎌倉時代の繁栄を感じさせる史跡や寺社はもちろんのこと、当時を思い起こさせる街並みも残っており、脚を運ぶたびに違った発見が得られます。

横須賀線鎌倉駅を東口から降り、鶴岡八幡宮へと向かいました。

年始の賑わいが残る鶴岡八幡宮へ

1月下旬の日曜日ということもあり、鎌倉駅前から鶴岡八幡宮までを繋ぐ小町通りは人で溢れ返っていたため、少し逸れて若宮大路を進みます。

境内へ入るとまっすぐ先に見えるのが舞殿。さらにそこから少し上がったところにあるのが本宮です。

1月ということもあり、舞殿へと続く道は出店で賑わっています。

鶴岡八幡宮の舞殿に向かう道

鶴岡八幡宮は、1063年に源頼朝の祖先「源頼義」が、京都の石清水八幡宮を現在の由比ヶ浜辺りに勧請し「八幡神」を源氏の氏神として祀ったのが始まりとされています。

その後、1180年に源頼朝が現在の場所へと遷したものが現在の鶴岡八幡宮の基礎となり、社殿を中心に鎌倉幕府の中枢となる施設として整備が進められたようです。

舞殿と本宮が一繋ぎに見える様子からは、このような繋がりを連想せずにはいられません。

ちなみに、現在のように上宮と下宮に分かれたのは、幕府や八幡宮が全焼した1191年の鎌倉大火の後とされています。この出来事の影響から、火災が起きた場合に備えて上宮と下宮で本宮とされているようです。

鶴岡八幡宮の舞殿

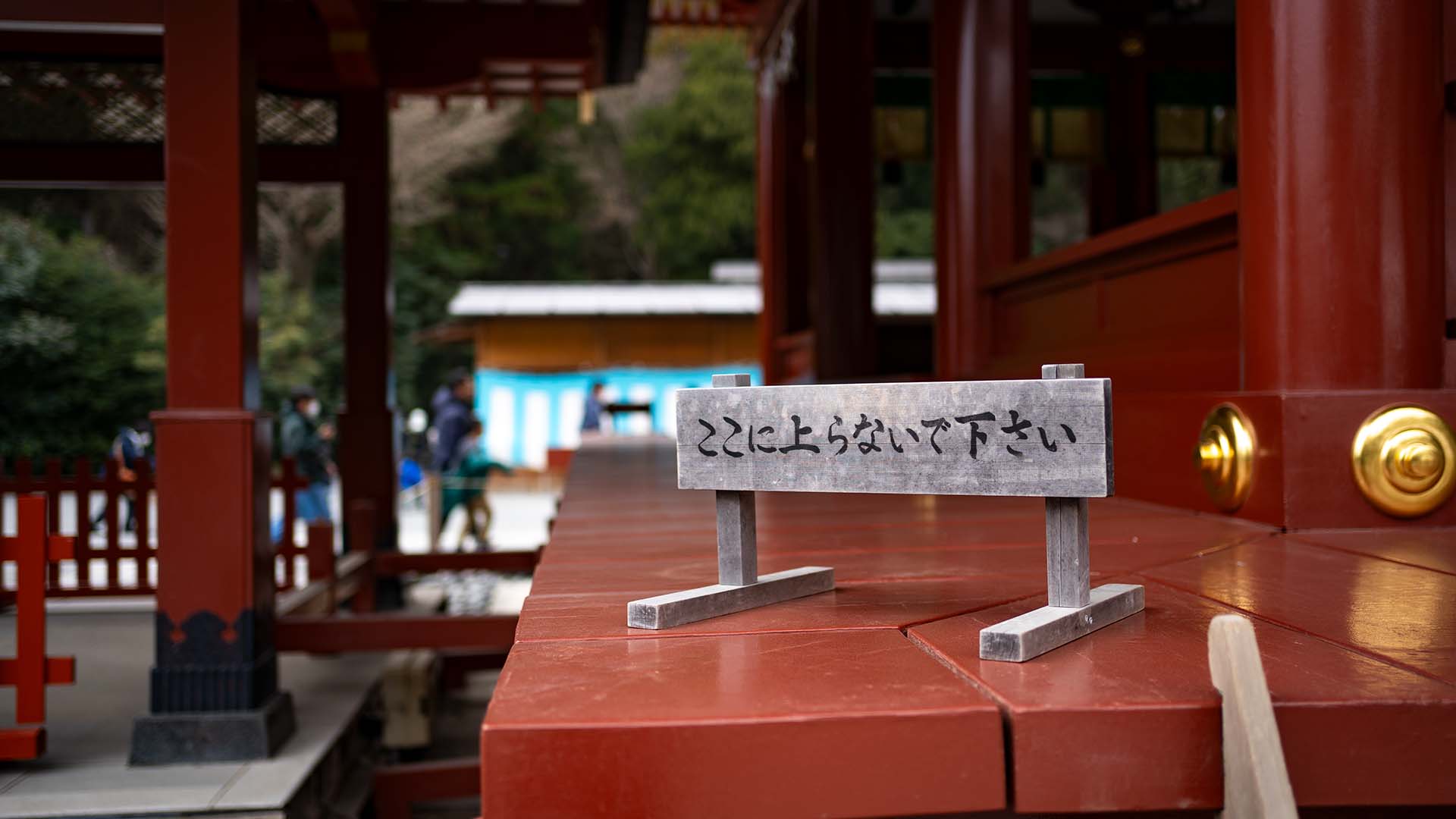

舞殿のここに上がらないで下さいの警告

本宮へと通づる階段の左横には、かの有名な大銀杏の跡。

移植された倒れた大銀杏の幹部分

この樹には、かつて幕府2代源頼家の子「公暁(くぎょう)」が、幕府3代将軍「源実朝」を暗殺すべく隠れて待ち伏せた伝説が残されています。

神奈川県の天然記念物に指定されており、樹齢1,000年とも言われていました。

ところが、鎌倉幕府を誕生から見守ってきたこの大銀杏は、雨で地盤が緩んでいたことや強風が影響し、2010年3月10日に根元から倒れてしまいました。

現在では残った根から再生した樹と、その隣には倒れた大銀杏の幹部分が移植されています。

かつての大銀杏横の階段を登り、本宮の脇を通り、丸山稲荷社側から鶴岡八幡宮を抜けます。

大銀杏の隣の本宮へ向かう階段

本宮の横のところ

丸山稲荷社側の出口

銭洗弁財天宇賀福神社へ

鶴岡八幡宮をあとにし、雰囲気ある鎌倉市役所の前の通りを進んで銭洗弁財天宇賀福神社へと向かいます。

いい感じの鎌倉市役所

近づくにつれて急になってくる坂道を登って行くと、急な坂の途中に銭洗弁財天が見えてきます。

銭洗弁財天の入り口

入り口前の提灯

厳かな入り口の先は、山をくり抜いたような薄暗いトンネルになっており、外と内との差を明確に示しているかのようです。

境内にある弁天茶屋で弊社チームリーダーの中川さんとおいしい団子を食べました。

弁天茶屋の団子

外がハードで中はもちっとしているタイプの団子。

甘い醤油味としょっぱい醤油味の2本を頼んで食べたのですが、意外と食べ応えがあり、お腹が満たされました。

銭洗弁財天の反対側の階段

団子を食べた後は境内を見て回り、社務所でお金を洗うためのザルと束になったお線香を購入し、お金を洗う準備を済ませます。

銭洗弁財天宇賀福神社の本社では、日本神話に登場する水の女神「市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)」が祀られています。

絶世の美女とされ、商売繁盛、芸能、金運、勝負、豊漁、交通安全、五穀豊穣や、海の神として信仰されているようです。

本社を参拝してから、すぐ隣の奥宮へと向かいます。

銭洗弁財天の奥宮

乾き切らなかったお札

強欲にも、銭洗弁財天ではお札を含め財布にある全ての現金を洗いました。

洗い方は、社務所で受け取ったザルにお金を入れ、ひしゃくで水をかけるスタイル。

後先考えずにザブザブと洗いました。

出口付近にある線香で濡れたお札を乾かそうとするも、紙幣はタオルなどで拭いて乾かしてくださいとの看板があったため、それに従います。

しかしながら、丹念に洗ったお札の水分がそう簡単に拭き切れるわけもなく、寒空の下、泣く泣く濡れたままの紙幣をポケットに納め、源氏山公園へと向かいます。

後編へ続く