フォントって、いくつあるのでしょうか。Google Fontsだけでもおよそ1,600種類以上。選択肢は増える一方で、最近は個性的なウェブフォントを使うサイトも多く見かけます。

それでもやっぱり、どこかで見たことのある顔ぶれが並んでいることに気づきます。

Lato、Roboto、Open Sans、Montserrat…。参考サイトのリサーチ等を行なっていると「あ、またこのフォントだな」と思う瞬間が幾度となくあるのです。

けれどきっとそれは、制作者の惰性ではないと思っています。

使い勝手のよさや読みやすさ、そして何より、見る人を安心させる力。選ばれ続けるにはなんらかの理由があると思うのです。

「また使われてるよ…このフォント。」

定番という言葉の奥にある理由とともに、制作現場のずっとそばにいる王道の欧文ウェブフォントについてあらためて考えてみたいと思います。

「定番」や「無難」という言葉の裏側

デザインの話になると、「定番」や「無難」という言葉がよく使われます。

どちらも一見すると、面白みのない選択を指すように聞こえますが、実際にはそうではありません。

デザインにおける「定番」や「無難」は多くの人が同じ経験を通じて見つけた、安心して使える基準のようなものだと思っています。

何度使っても破綻しない構造、文脈を選ばない柔軟さ。それらが積み重なって「無難」と呼ばれる形をつくっているのかもしれません。

目新しさだけがフォントの価値ではありません。「変わらない 」ことで、デザイン全体を支える力も確かに存在すると思います。

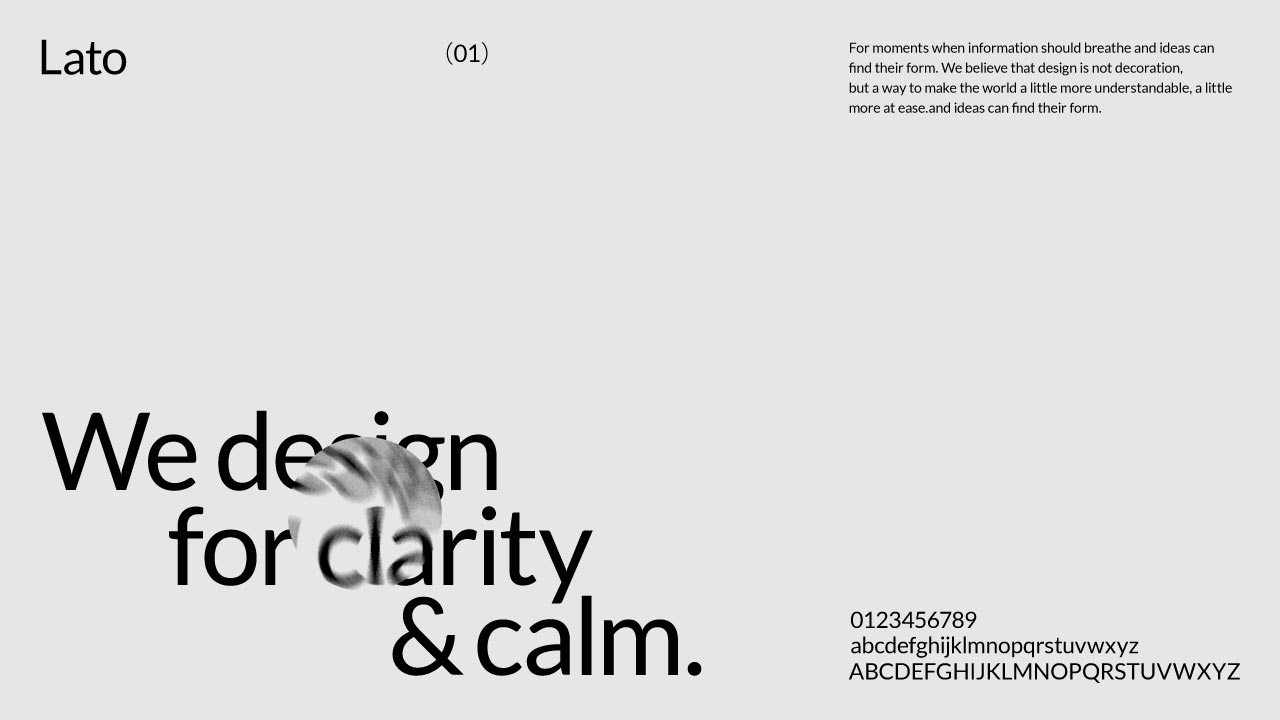

Lato

言わずと知れたGoogle Fontsの大定番、Lato。

あたたかさと理性のバランスが秀逸な欧文フォントです。

セリフ体だった頃の記憶を呼び起こすようなHumanist系独特の柔らかい曲線、構築的で無駄のない骨格。この両立が、Latoの使いやすさを支える要素だと思います。

本文にも、UIにも、見出しにもそっと収まる。派手さこそありませんが、置いた瞬間に画面が整う安定感があります。特段、ユニークな欧文フォントを使う必要のない普遍的なデザインには、とにかく重宝するフォントです。

同じ空間で長く過ごしても疲れない人がいるように、Latoには安心して付き合える穏やかさがあります。制作者にとって、そういうフォントは何より信頼できる存在です。

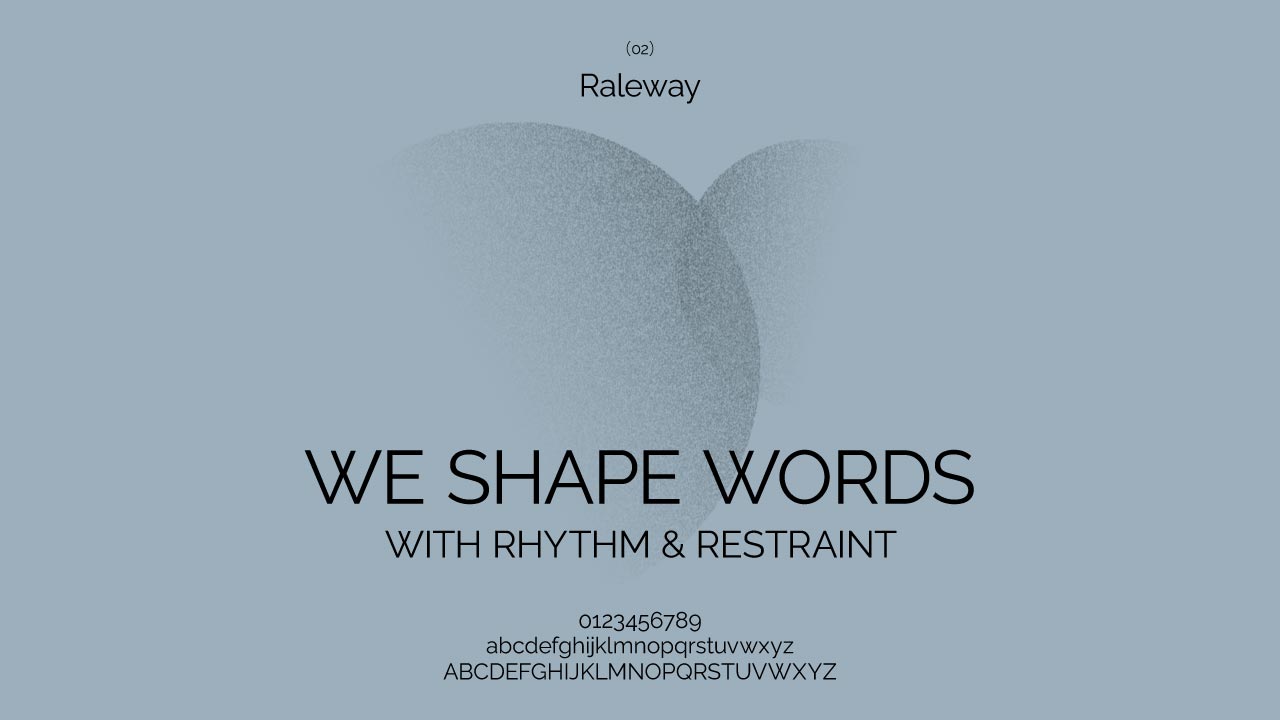

Raleway

ひと目でわかる整った美しさがたまらない、Raleway。

細身でスタイリッシュでありながら、全体のシルエットに漂うわずかな緊張感。ゴシック体らしからぬ品の良さは、Ralewayの最たる特徴です。

少し伝わりづらいかもしれないですが、見出しやタイトルに置くと、「文字そのものがデザインの一部」になるような感覚があります。

リズムのある0〜9の数字も特徴的で、価格や統計、UIの数値などに用いても自然と品が漂います。

ウェイトの幅も広く、細い線で静かにまとめたいときも、しっかりと印象を残したいときも、思い通りに調整ができる。過剰に主張せず、それでもキュッと構成を引き締めてくれる。

ただ美しいだけでなく、「整えること」に誠実なフォントだと思います。

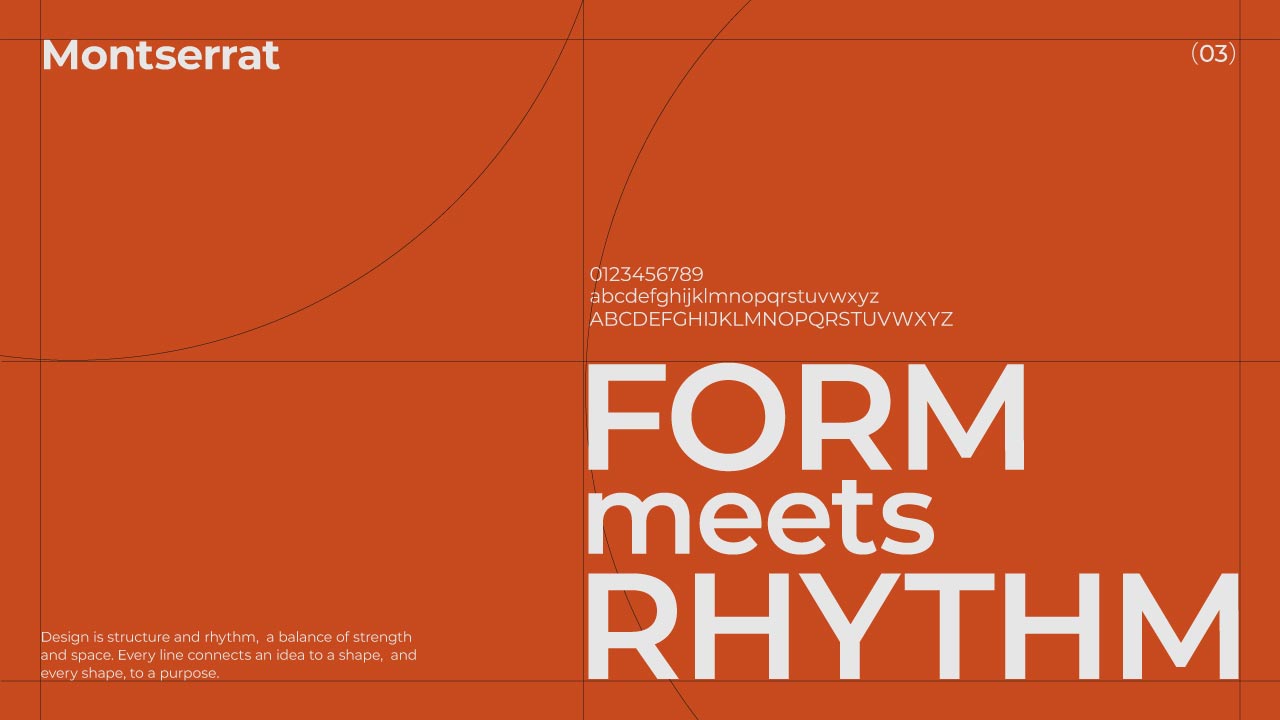

Montserrat

幾何学的な骨格に、どこかArt Deco的な余韻を残すMontserrat。

ウェイトや字間、サイズの関係を丁寧に合わせることで、過度に硬くならずに“現代的で安心できる”トーンへ寄せられる優秀なフォントです

少し関係のない話ですが、駆け出しの頃は「読めもしないのに(発音も曖昧なまま)」見た目の格好よさだけで多用していました。(モン….モント…モゴモゴ…)

エッジはシャープ、カウンターはゆったり。見出しに置くと面の秩序がすっと整い、ブランドの“骨格”をはっきり描けます。個人的には、本文に長く流すよりも、見出しやUIのラベル、数値やボタンなど“要所”で力を発揮するタイプのフォントだと感じています。

なお、Montserratについては自社の連載「フォントホリック」でも個別に掘り下げていますので、信じられないほど暇な時の暇つぶしにぜひ。(「フォントホリック」いつの間にか使っているMontserrat)

Open Sans

Open Sansは、構造の安定した信頼感のあるフォントです。

骨格と字間の設計が整っており、本文でもUIでも視線の流れを乱しにくいのが長所です。可読性が高く、サイズを上下しても印象が崩れにくいため、情報量の多いページや多端末環境でも扱いやすいと感じます。

Noto Sansにも通じる安心感がとても心地よく、何かと重宝する欧文フォントの一つです。

個性は控えめですが、むしろそこが利点かもしれません。ブランドの色や写真、レイアウトを邪魔せず、文章の内容そのものを前に出してくれます。

制作の現場では「迷ったときの基準」として機能し、検証や運用の負担を軽くしてくれる存在です。

Poppins

Poppinsは、幾何学サンセリフの中でも“丸さ”と“規律”のバランスが良いフォントです。

大きめのxハイトと素直なストロークが生む、高い可読性。UIのラベルやボタン、オンボーディングのテキストなど、瞬時に意味を伝えたい場面で力を発揮します。丸みの印象からカジュアルに見えますが、骨格はまっすぐで整っており、画面全体の秩序を支えてくれます。

見出しではややタイトに、本文やUIでは標準〜少しゆったりめの行間と組み合わせると収まりが良くなります。

ウェイトはThin〜Blackまで幅広く、太めを見出しに、中間ウェイトをUIや本文に回すと画面の上下関係が明瞭になります。数字も視認性が高く、価格表示やカウンターといったUIにも。

キッズ・ファミリー向けのやさしい表情から、SaaSやD2Cの軽やかなブランド感まで。業界や種別問わず幅を持たせられるとにかく万能なフォントです。

同じフォントを選ぶのは「惰性」か?

理由もなく毎回同じフォントを選ぶのは、やはり避けた方が良いかなと思っています。文脈や目的を検討せずに手癖で決めてしまうと、情報設計やブランド表現の機会を失うことになりかねないからです。

一方で、大多数に受容されやすい定番を選ぶことが最適解になる場面は少なくありません。信頼や理解のしやすさを第一に置くプロジェクトでは、可読性と安定性の高い書体が成果に直結します。

個人的には、判断のよりどころとして、以下の4点を意識しています。

- 誰に何を読ませたいのか。読了性と視認性は足りているか。

- ブランドの声と齟齬がないか。主張すべきは文字そのものか、周辺要素か。

- 端末や言語環境で崩れないか。運用や更新の現実に耐えられるか。

- パフォーマンスや実装の負荷は適切か。

この条件に照らして「だから今回はOpen Sans」「だから今回はLatoではない」と言えるなら、定番の選択は「惰性」ではなく、デザイナーの意思の宿った「設計」です。

新しさを求めることと、普遍性に委ねることは対立しません。目的に沿って根拠を持って決める。それが最終的に、読む人へのやさしさにつながると考えています。