人が写真を撮る理由は実に多様です。

たとえば、自然の中を歩き回り、珍しい鳥や花の細部を収めることに情熱を注ぐ人もいれば、宣材写真やパスポート写真のように、人の顔を特定の目的に沿って撮影する人もいます。

私自身はこれまで、街並みを切り取ったり、旅先の思い出を記録したりすることを主な目的としてシャッターを切ってきました。

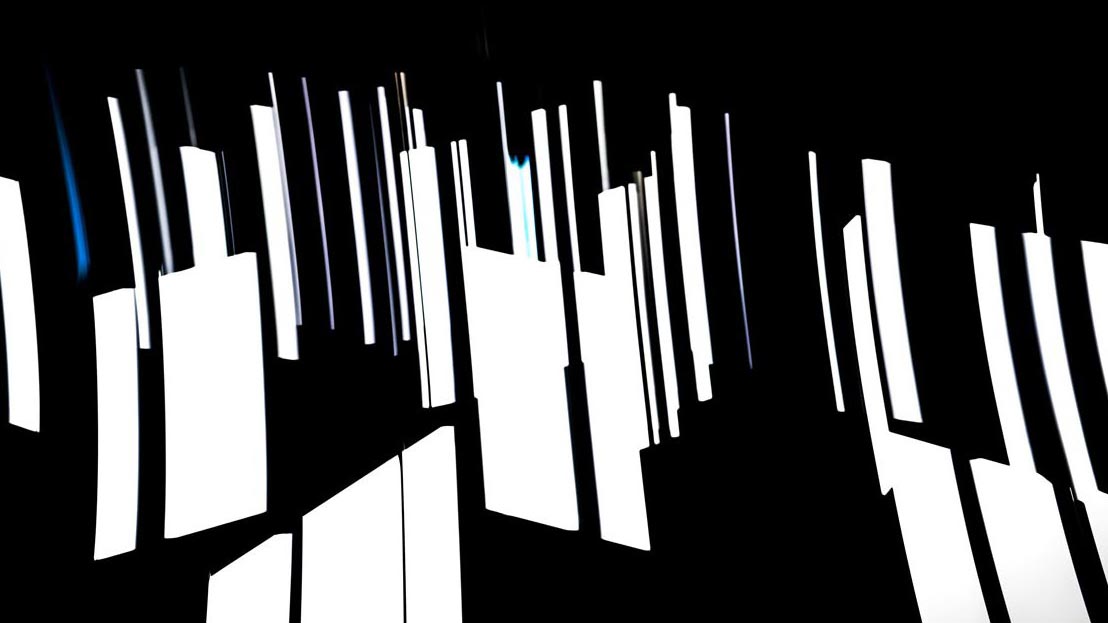

しかし、最近心惹かれているのは、アンビエント的な手触りの写真です。つかみどころのない、ぼんやりとした世界や、明確な像があるのに主題が見当たらない空虚な世界、そんな写真です。

なぜこうした写真を好むようになったのか、自分でもはっきりとは分かりません。ただ、その不確かさや空虚さの中に、新しい視点や自分自身の内面を投影する余地があるのかもしれない、と考えることがあります。

知覚のあいまいさ。存在と無の境界。時間と記憶の溶解。自然の無言の呼びかけ。「見ること」への根源的な懐疑。これらは、単なる「表現」ではなく、世界と自分自身を問いかける姿勢そのものなのかもしれません。

明瞭なもの、確定された意味への抵抗

そもそも、世界は明瞭とは限りません。私たちが「見ている」と信じているものは、やがて溶け、滲み、境界を失い、深く内奥へと沈んでいきます。写真を撮るという行為は、単に対象を”写す”のではなく、世界の輪郭がぼやけて、ほどけていく過程を受けとめるための、小さな窓だと思うようになりました。

見えないものにこそ目を凝らし、忘却と記憶のあわいで「存在する」という手触りを確かめるような、もしくはこの世界の沈黙に耳を澄ませるような、そんな写真を撮ってみたいものです。

私は明瞭に「切り取られた」ものを目にすると、その影で切り捨てられた無数の可能性や余白を感じてしまい、なんとも息苦しい思いにとらわれることがあります。

それは、世界はもっと揺らぎ、にじみ、捉えきれないものであり、それが本質であるのではないかと思っているからです。

光が溶ける瞬間のあいまいさ、音にはならない水音の気配、言葉にならない悲しみや喜び。そうした言語化しにくいものこそ、私は受け取りたいのです。

けれど、明瞭に「示された」ものは、それらをあっさりかき消してしまう。そのために、なんとも言えず疲れてしまうのでしょう。

世界は本来、はっきりと境界線が引かれているわけではありません。

昼と夜の間には黄昏があり、春と夏の間には移ろいがあり、人と人の間にも微妙な距離感がある。ぼんやりとしたものを好む感覚には、喪失に対する微かな哀悼の気持ちも潜んでいるかもしれません。

世界は、すべてが流れていきます。今日の光も、今日の風も、今日の心も、もう二度と同じものには戻らない。その「どうしようもない喪失」を固定化したくないのです。

知覚の不確かさ

だからこそ「単純な明瞭さ」を拒むように感じる写真に、私はなんだか惹かれます。

ピントが合っていない、輪郭がぼやけている、何が写っているのかさえ判然としない、そんな写真。それは誰もが共感できる「いい写真」とは明らかに程遠いものです。

なぜならば、私たちが日常で「見ている」と信じている景色から、かけ離れているからかもしれません。

では、「見る」とは何なのでしょうか。私たちが「見ている」と信じている対象は、本当に現実そのものなのか。あるいは、私たち自身の内面こそが、そこに映し出されているのではないか。

メルロ=ポンティが『知覚の現象学』で述べた「知覚は世界との交差点である」という考えにも通じるように、私は、世界をただ客観的に眺めるのではなく、世界と感覚が交差する「場」そのものとして捉えてみたい、そんな思いを抱くようになりました。

例えばほの暗い森、溶けるような光、水の流れ、ぼやけた風景。それらは「確かにある」にもかかわらず「確かには見えない」不思議なものです。自然と向き合うとき、私はいつもこの感覚を強く覚えます。

ただ美しく切り取るのではなく、自然が湛える「無言のまなざし」に静かに向き合うような、そんな感覚。森も霧も水も、声を発することはなくとも、そこに「いる」気配は消えません。一瞬ごとに輪郭を保っているようで、実は常に溶けて流れているような、そうした時間性にこそ、私は不思議な魅力を感じます。

時間を「切り取る」のではなく、その流れの痕跡にこそ美を見いだしたい。過去と現在と未来が溶け合うような、非線形の時間感覚。ベルクソンが説く「現在は過去以外の何物も含んでいない」という純粋持続的なまなざしを大切にしています。

世界が壊れる手前にある、美しさ

唐突ですが、世界は、ゆっくりと、静かに壊れていくものだと思っています。

音もなく、誰の目にも留まらないほど自然に、すべては崩れ、滅び、溶けていくまるで形あるものがいつしか形を失っていく。私たちはその不可避の流れに身をゆだねているかのようです。

壊れる手前、散りゆくことを予感しながらも、なおそこに佇み続けるものが醸し出す微妙な気配、色気。そのわずかな残響にこそ、美しさと同時に、言葉にならない哀悼と敬意を感じます。

まだ完全には失われていないけれど、もう確実に失われつつある、その微妙なあわいを見つめると、どこか神聖な気持ちすら芽生えてくるのです。

私がカメラを向けたいのは、ただの風景でも光でもなく、「壊れかけているもの」「散りかけているもの」、それでもなおそこに「かすかに在ろうとするもの」なのかもしれません。

目には見えているはずなのに、はっきりとは捉えきれない境界を宿す存在が好きなのです。そうした境界線の中に浮かぶものたちは「存在そのものが、絶えず失われていく」という普遍的な哀しみをまといながら、かすかな光を放っているように感じられます。

私たちが生きる現実世界も、いつのまにか少しずつ変容しており、昨日見た景色が今日と同じ形であるとは限りません。心のなかにも、常に新しい記憶や感情が生まれ、古いものは風化していきます。そうした”絶えざる喪失”が、私たちに秘かな郷愁を呼び起こすのでしょう。失われつつあるものに向ける敬虔な思いは、もしかすると、生きていることそのものへの畏敬に近いのかもしれません。

壊れる手前のわずかな震えや、二度と出会うことのない小さな景色、散る間際の静かな揺らぎにこそ繊細な美が宿ると感じています。そして私はその瞬間が好きなのです。

滅びの過程と祈り

終わりかけたものたちの前に立つとき、言いようのない無力感とともに、不思議な崇高さを感じるのです。写真を撮るという行為は、そうした「消えゆくものたち」に対する抵抗ではありません。むしろ、その滅びの過程に、ほんのひとときだけ触れさせてもらうための、小さな祈りのようなものだと思うようになりました。

私がカメラのレンズを向けたいのは、明瞭で形を持った世界ではありません。

むしろ、流れ、滲み、ほどけていくさなかの、一瞬の揺らぎです。二度と同じ姿では会えない、儚い存在たち。その輪郭がゆっくり溶けだすところにこそ、かすかに立ち現れる”何か”を感じ取ってみたいのです。

壊れゆく世界を前にして、私たちは何を感じ、どう生きればいいのでしょう。

明確な答えを得るのはおそらく存在しないのだと思います。

けれども、完全に失われる手前の「かすかなもの」に目を凝らすことで、そこに潜む繊細な美しさに出会うことはできると思っています。

その弱く、繊細な光景との出会いが私のカメラの中にあること。その喜びこそが、私にとって写真という行為の原点なのかもしれません。