正しい情報と不確かな情報が入り混じる現代社会。

インターネットやSNSの普及により、誰もが簡単に情報を発信・入手できるようになった一方で、その情報の信頼性を見極めることが難しくなっています。

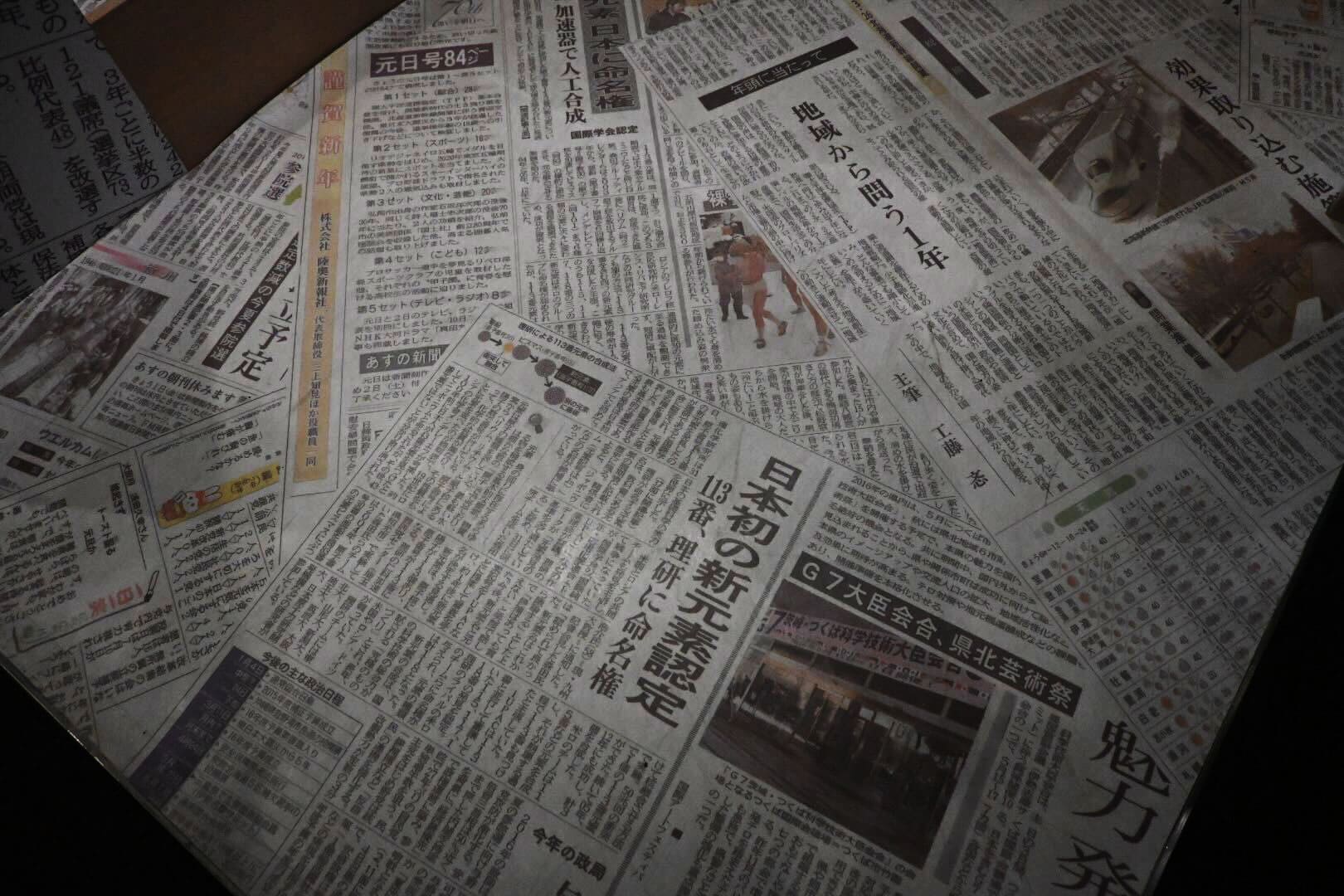

そんな中、新聞は長い歴史の中で培われた信頼性と正確な報道を提供するメディアとして、今も重要な役割を果たしています。

日本の新聞の歴史は、横浜から始まりました。1870年、日本初の日刊新聞「横浜毎日新聞」が創刊されます。

当時の横浜は、海外との貿易が盛んな国際都市であり、外国人の居住も多かったことから、情報の需要が高かったのです。

この新聞は、日本の近代化とともに発展し、後の新聞業界の礎となりました。そんな新聞の歴史を振り返りながら、その役割と現代社会における意義を探ります。

新聞のあゆみ

新聞の前史として、江戸時代の「瓦版」が挙げられます。

瓦版は、事件や災害などのニュースを簡易な印刷物として配布したもので、庶民の間で広く親しまれていました。しかし、本格的な新聞の誕生は明治時代に入ってからです。

1870年に日本初の日刊新聞が誕生し、その後、明治・大正時代にかけて新聞は大きく発展を遂げていくことになります。

これまでの新聞の変遷を振り返りましょう。

明治:新聞の誕生と弾圧

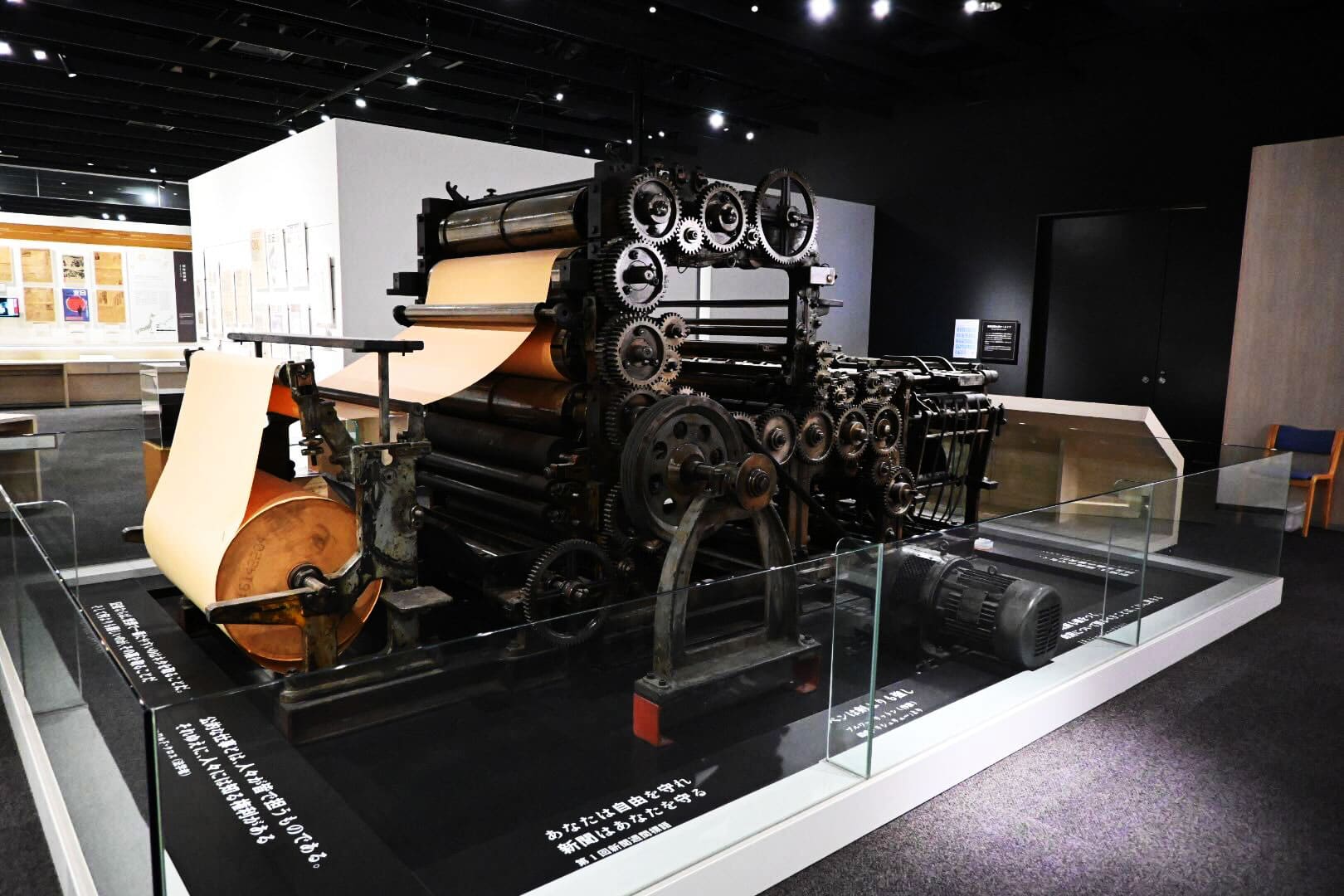

日本の新聞社に初めて導入されたマリノニ型輪転機

明治初期の新聞は、政治ニュースを中心とした「大新聞」と、庶民向けの娯楽や話題を扱う「小新聞」に分かれていました。

当初、明治政府は新聞の発行を推奨していましたが、その影響力の高まりを受けて1875年頃から弾圧に転じます。

新聞紙条例や讒謗律(名誉毀損法)、太政官布告などが相次いで制定され、新聞の規制が強化されました。さらに、新聞の発行禁止や発行停止も規定されましたが、明治の新聞人たちはこうした弾圧に屈することなく、新聞発行を続けました。

現代では当たり前となった広告もこの頃から、発展を遂げていきます。

そもそも新聞広告にいち早く目をつけたのは、福沢諭吉と言われています。

福沢諭吉は1859年に渡米し、1861年には訪欧使節団の通訳としてヨーロッパを歴訪。これらの経験をもとに「西洋事情」を執筆し、欧米の政治・社会制度を日本に紹介。その後、慶應義塾大学の創立など、教育や社会啓蒙に尽力しました。

1882年、福沢諭吉は「時事新報」を創刊。翌年、社説「商人に告るの文」で広告の重要性を説き、「商売の成功には広告が不可欠」と主張し、これが日本における欧米流広告ビジネスの導入に大きな影響を与えます。

個性豊かな主張を行う新聞人が次々と登場し、政党の機関紙が中心だった新聞のあり方も徐々に変化していきます。

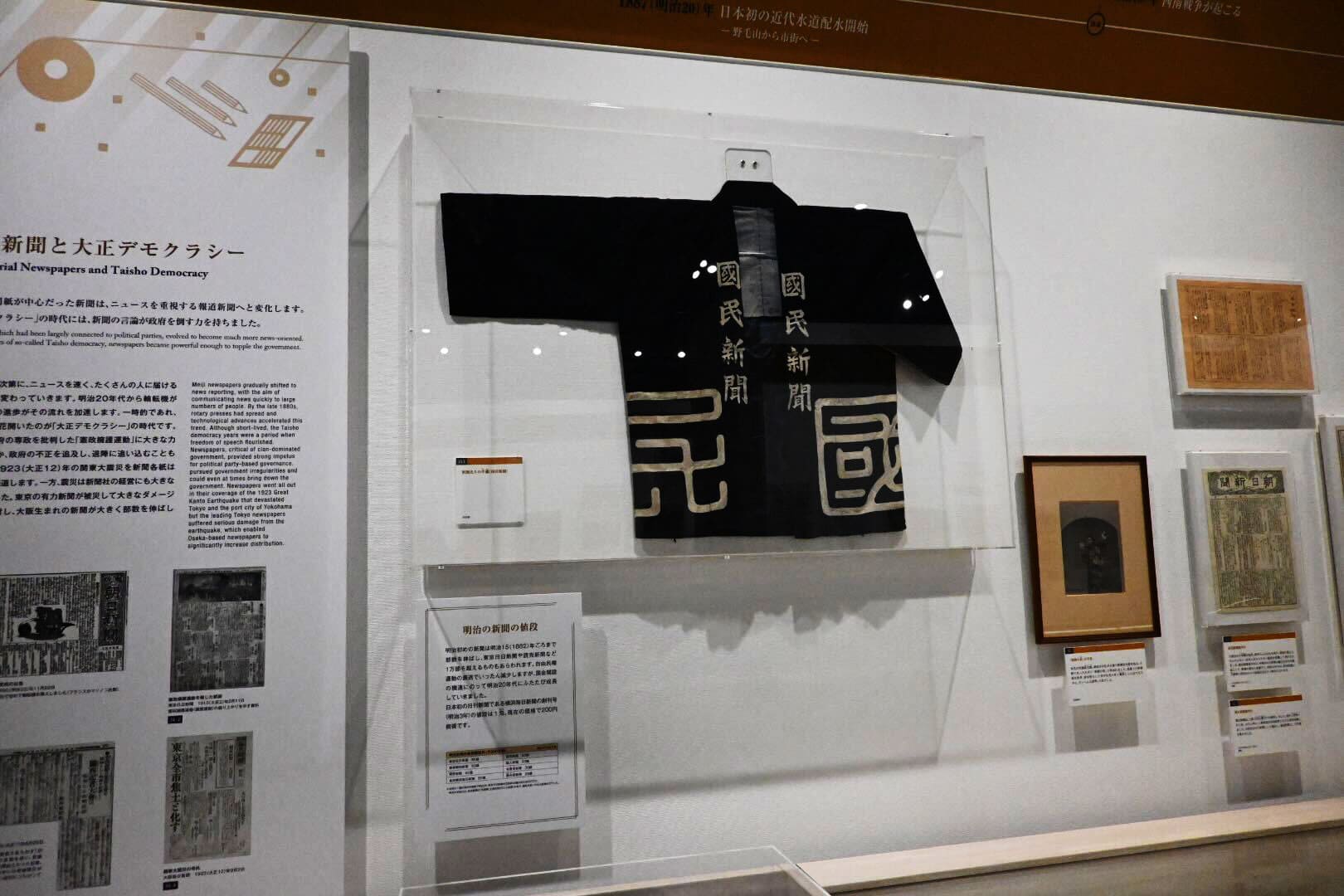

大正:報道新聞への進化とマスメディアの到来

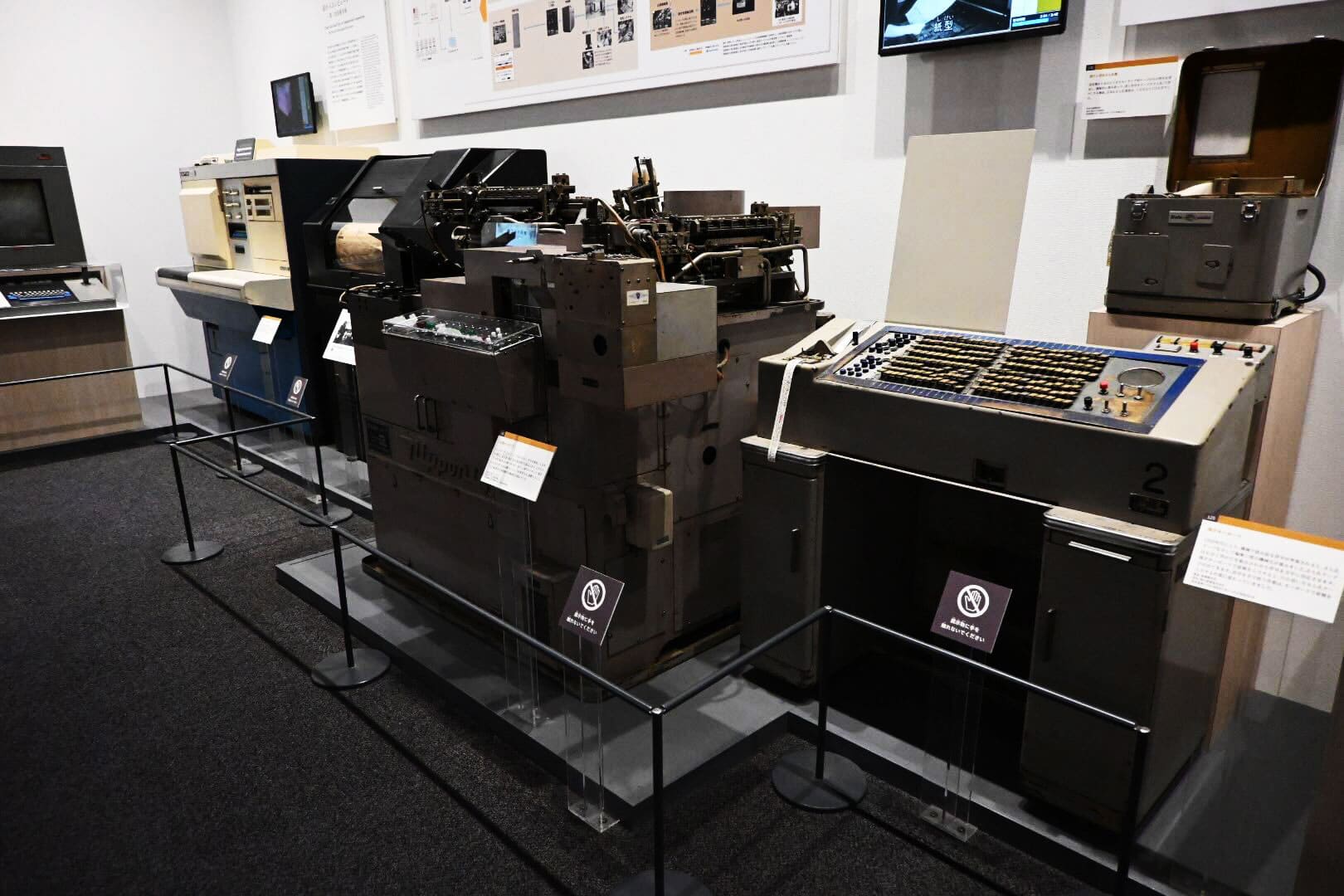

明治時代の新聞は次第に、ニュースを速く、多くの人々に届ける報道新聞へと変化を遂げていきます。1887年代頃から転写機が普及したことで、技術の進歩がその流れをさらに加速させました。

また1888年には、日本初の広告代理店「廣告社」が開業。創業者・湯澤精司は福沢諭吉の影響を受け、新聞広告の有用性を世間に啓蒙。当時、新聞社には広告部門がなく、廣告社は「広告取次業」として積極的に営業活動を行い、広告業界の発展に貢献しました。

大正時代には、「大正デモクラシー」の潮流の中で言論の自由が一時的に花開きます。新聞は藩閥政府の専制を批判する「憲政擁護運動」で大きな力を発揮し、政府の不正を追及して退陣に追い込むこともありました。

1923年の関東大震災では、東京の有力新聞社が被災して大きなダメージを受ける中、大阪の新聞社が部数を大きく伸ばすなど、震災は新聞社の経営にも大きな影響を与えます。

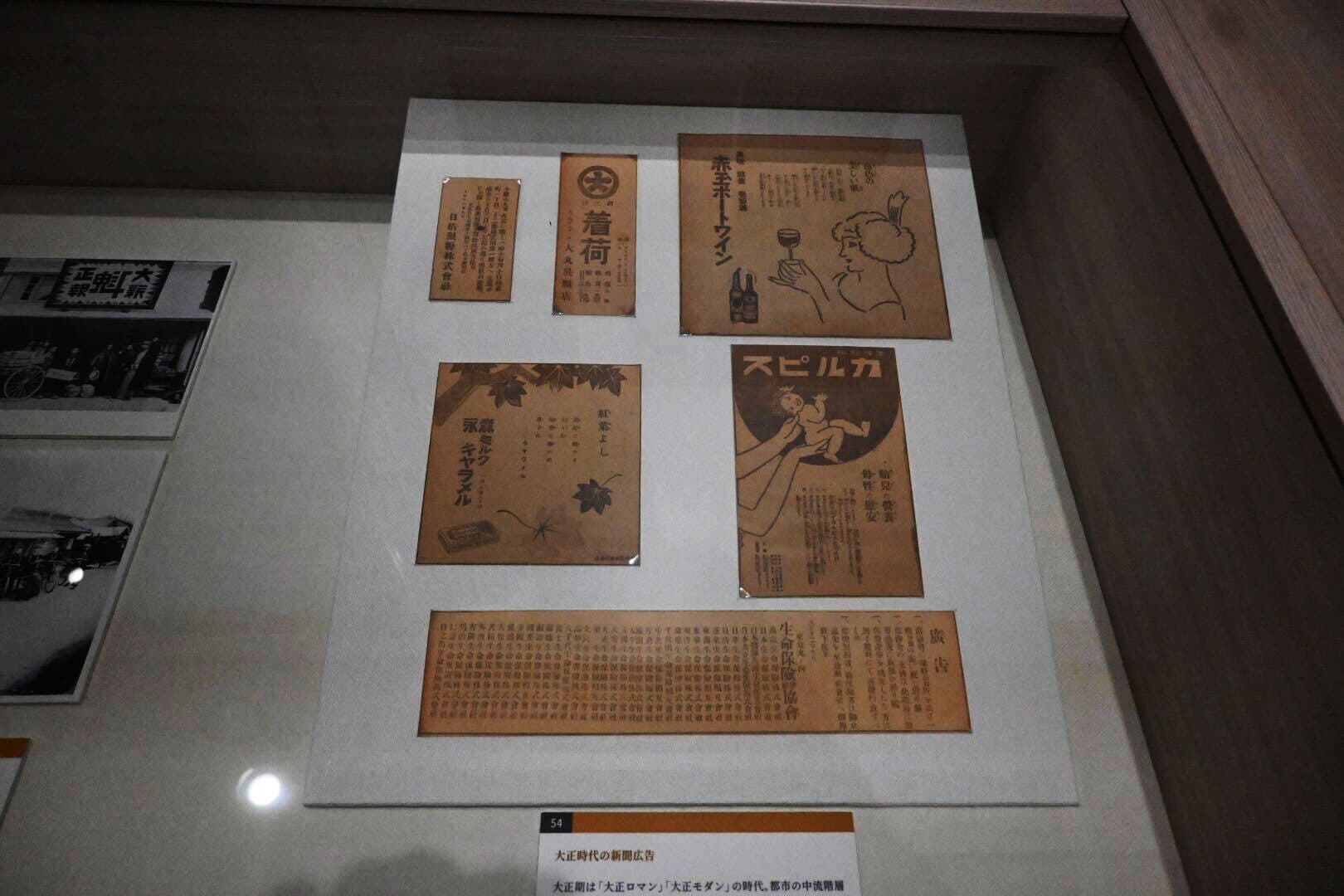

大正時代に入ると新聞の企業化が顕著に進み、今日につながる新聞配達網が整備されたのもこの頃です。また、販売促進を目的とした多種多様な新聞付録が発行され、新聞広告も増加・発展しました。

これにより、販売収入と広告収入を基軸とする新聞経営の原型が形成されます。さらに高校野球大会の主催など、事業活動も活発化しました。

1925年のラジオ放送開始や、現在の講談社が発行した「キング」をはじめとする大衆雑誌の普及、新聞の発行部数の増大により、大正末期には「マスメディア」の時代が到来します。社会を動かすメディアの力がますます高まりました。

昭和:言論統制と戦争報道

昭和に入ると、日本社会は次第に軍事色を強め、人々が自由に物事を伝えられない暗い時代が到来しました。

1933年には新聞用紙の供給を統制するため製紙会社が統合され、1936年にはニュースを配信する通信社が統合されます。そして1942年には、ついに新聞そのものの統合が行われました。

政府各省庁によるニュースの内部統制は1933年頃から進み、1940年に設置された情報局は、新聞に対する統制を強力に推し進めました。

戦況は大本営の陸軍部・海軍部が発表し、軍部の発表以外の記事を書くことが難しくなっていきます。

その一方で、新聞は自ら国民の戦意を煽り、戦争の道を後押ししていきました。戦局の悪化とともに、国民は正しい情報を得られない状況に追い込まれます。

「正確で責任ある報道を行うこと」。戦争の時代の経験は、このことの重要性を改めて教えています。

戦後から現代:民主主義のメディアとして再出発

戦後、日本の新聞は民主主義を支えるメディアとして再出発します。戦争を止められず、国民の戦意高揚に加担した戦中の新聞のあり方に対する痛切な反省から、戦後の新聞は新たなスタートを切ります。

日本に進駐したGHQは、新聞を発展させることで日本を民主化しようとしましたが、一方で検閲を行い、占領軍や占領政策に批判的な言論を統制しました。

戦時中の日本政府による新聞統制法規は廃止されたものの、占領期は新聞にとって厳しい時代でもありました。

1951年5月に用紙統制が解除されると専売制が復活し、夕刊の復活・発行が相次ぎます。その後、日本の経済成長とともに、新聞販売と新聞広告は大きく伸長・拡大していきました。

1950年代から60年代にかけて、現代につながる多様な報道の手法が誕生し、社会派のキャンペーン報道が広がります。

これにより、日本の地方紙も大きく発展しました。地域の問題を掘り起こし、住民とともに課題の解決に向けた提言を行う地域報道の手法が広がったのもこの時期です。

1989年には容疑者呼称の取り組みが始まり、現在の「犯人視しない報道」へとつながるなど、報道の視点と伝え方に大きな変化が訪れました。

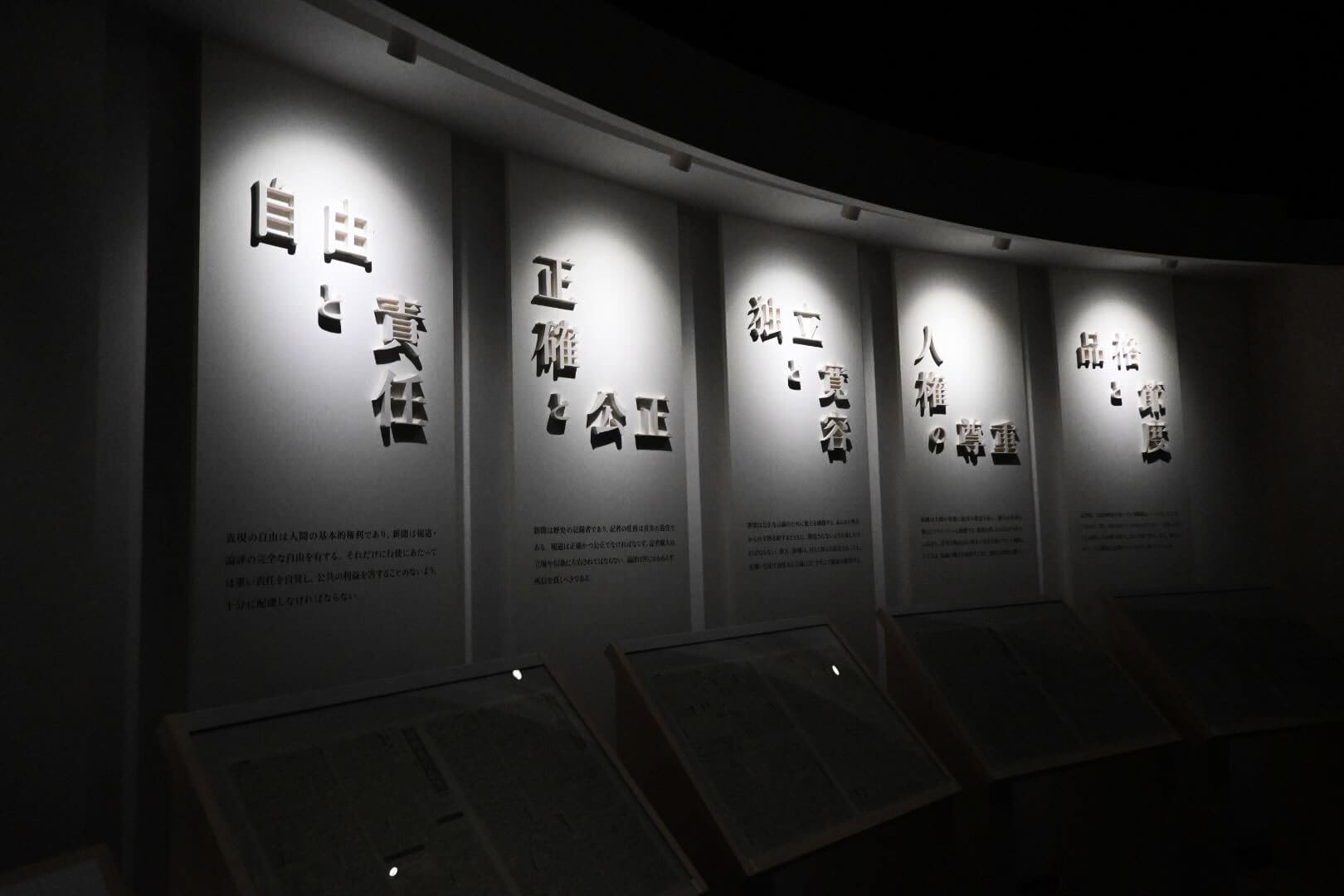

正しい情報を発信するために定められた倫理綱領

日本新聞協会が定めた5つの原則

現代に近づくにつれ、インターネットの広がりやデジタル技術の発展により、情報量は爆発的に増加し、コミュニケーション手段も多様化していきました。

これにより、現代では「共感」や「人と人とのつながり」がより強く意識されるようになっていきます。

近年ではAIの発展にも目が離せません。テキストはもちろん、画像生成など活用方法は多岐に渡り、日常生活やビジネスなど様々な分野で用いられています。

そのような時代の変化に伴い、2000年に日本新聞協会は改めて新聞のあり方について倫理綱領を定めました。

おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべきか、的確で迅速な判断が強く求められています。

国民の「知る権利」は民主主義社会をささえる普遍の原理であり、新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたいという想いが込められているのです。

読者との信頼関係をゆるぎないものにするため、「自由と責任」「正確と公正」「独立と寛容」「人権と尊重」「品格と節度」の5つの原則を掲げています。

4大マス広告とデジタル広告の共存

大正時代の新聞広告

現代の新聞広告

これまで、4大マス広告と呼ばれるTVCM、雑誌、新聞、ラジオが効果的な広告手段として活用されてきました。

TVCMは視覚と聴覚を同時に刺激し、広範な層にリーチできるため、大規模なキャンペーンやブランド認知の向上に適している手法です。

雑誌は特定の読者層にターゲットを絞った広告が可能で、長期的な保存性があるため、ファッションやライフスタイル関連の広告に適しています。

新聞は信頼性が高く、地域密着型の広告に適しており、特に高齢層や地域住民からの信頼が厚いです。ラジオは聴覚のみに訴えるため、ながら聞きが可能で、特定の時間帯や地域での効果が高いです。

近年では、デジタル広告が急速に台頭し、Google・Yahoo!広告やSNS広告が主流となっています。

デジタル広告の特徴は、その即時性とターゲティングの精度にあり、ユーザーの行動データを基に、特定の年齢層や興味を持つ人々に広告を配信することができます。また、デジタル広告はリアルタイムでの効果測定が可能で、広告キャンペーンの最適化が容易な点も特徴です。

4大マス広告とデジタル広告を比較すると、リーチの面ではマス広告が広範囲にリーチできるのに対し、デジタル広告は特定のターゲット層に絞ったリーチが可能です。

コストの面では、デジタル広告は比較的低コストで広告を配信できます。一方、マス広告はコストが高くなる傾向があるものの、その分信頼性と影響力が高い点が魅力。

効果測定の面では、デジタル広告はリアルタイムでの効果測定が可能で、広告キャンペーンの最適化が容易ですが、マス広告は効果測定が難しいものの、長期的なブランド認知に寄与します。

今後も、それぞれの強みを活かしつつ、共存していくはずです。

特に、AIやビッグデータの活用により、デジタル広告のターゲティング精度はさらに向上するでしょう。一方で、マス広告はその信頼性と地域密着性を活かし、特定の層や地域での効果を発揮し続けるはずです。

広告においても正しい情報を伝えることの重要性は、現代社会においても変わりはありません。広告を配信する側も情報を受け取る側も、その真偽を見極め、適切に活用することが求められています。