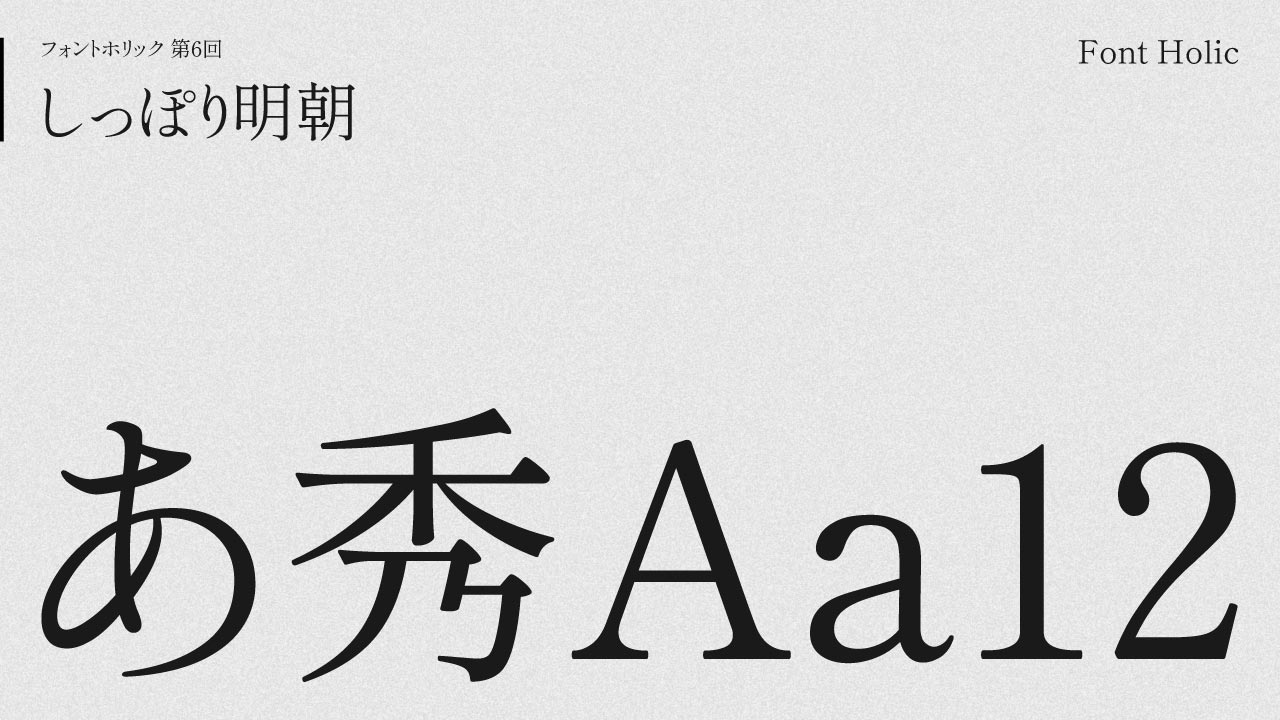

第六回、フォントホリック企画は「しっぽり明朝」。

これは完全に体感ですが、数あるオールド系明朝体の中でも、特にデザイナー人気の高い書体だと思います。

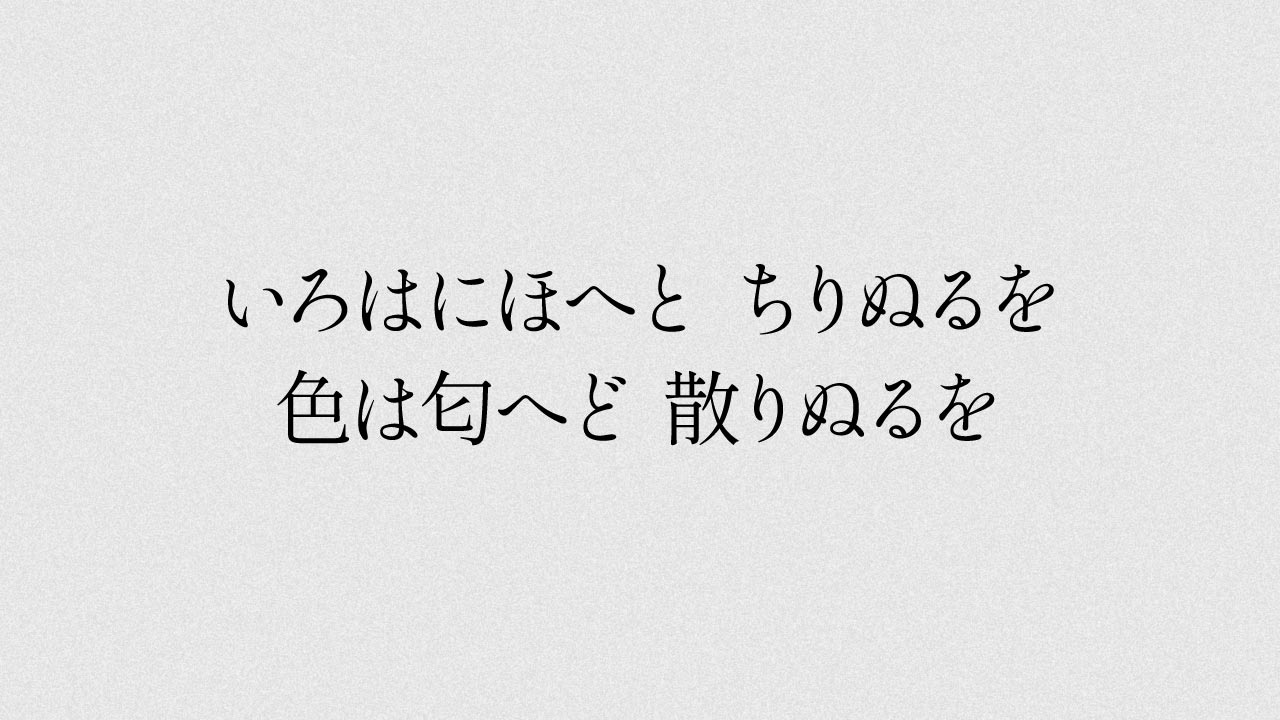

上品でありながら、やさしく流れる“かな”に宿る懐かしさ。かつての活字の記憶をまとった墨のにじみ。心を鷲掴みにされるような素敵なディテールが数多く盛り込まれています。

適度な湿度とぬくもりを帯びた、手書き感

しっぽり明朝は、東京築地活版製造所の五号系活字を拠りどころにしたオールド系の明朝体。

ただ活字の骨格を持ち込むのではなく、現代の本文・画面環境に馴染むように整え直すことで、読むリズムが乱れにくいのがまず強みだと感じます。

さらに、この書体は“名前と見た目”の距離が近いのが特徴です。「しっぽり」という言葉が示す湿度や温度が、かなのやわらかなカーブ、尖りきらないエッジ、抑揚の緩急として素直に現れています。

フォント自体の名称とデザインがここまで一致している例は意外と多くありません。

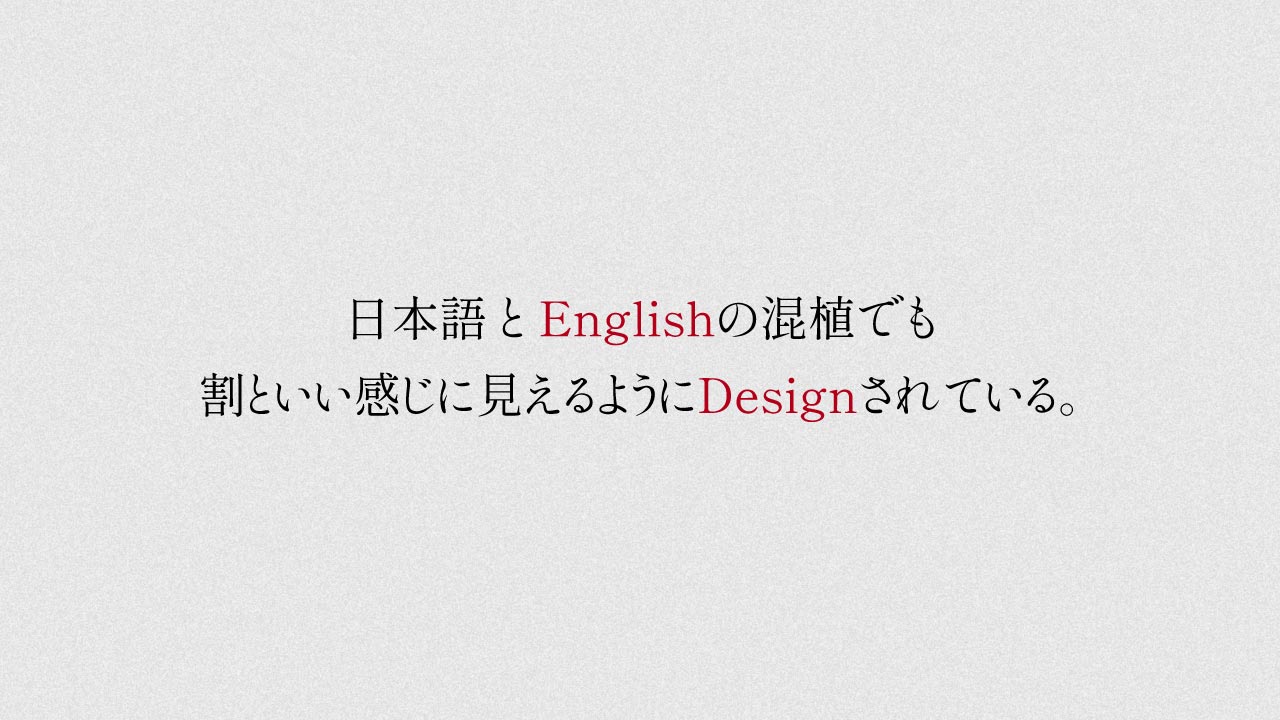

和欧混植でも崩れにくい

見出しやリードで日本語と英数字・記号を混ぜる場面は日常的にありますが、しっぽり明朝は和欧混植のリズムが整いやすいと感じます。

基盤にあるのは源ノ明朝系の安定した設計思想。

漢字の骨格が芯をつくり、かなのやわらかさと自然に馴染みます。欧文や約物も字面の高さや黒みが過剰に跳ねず、文章の流れに無理が出ません。

本文サイズでは素直に背景へ回り、キャプションや小見出しではほんの少し主張が出る。その“収まりの良さ”が現場でとにかく頼りになります。

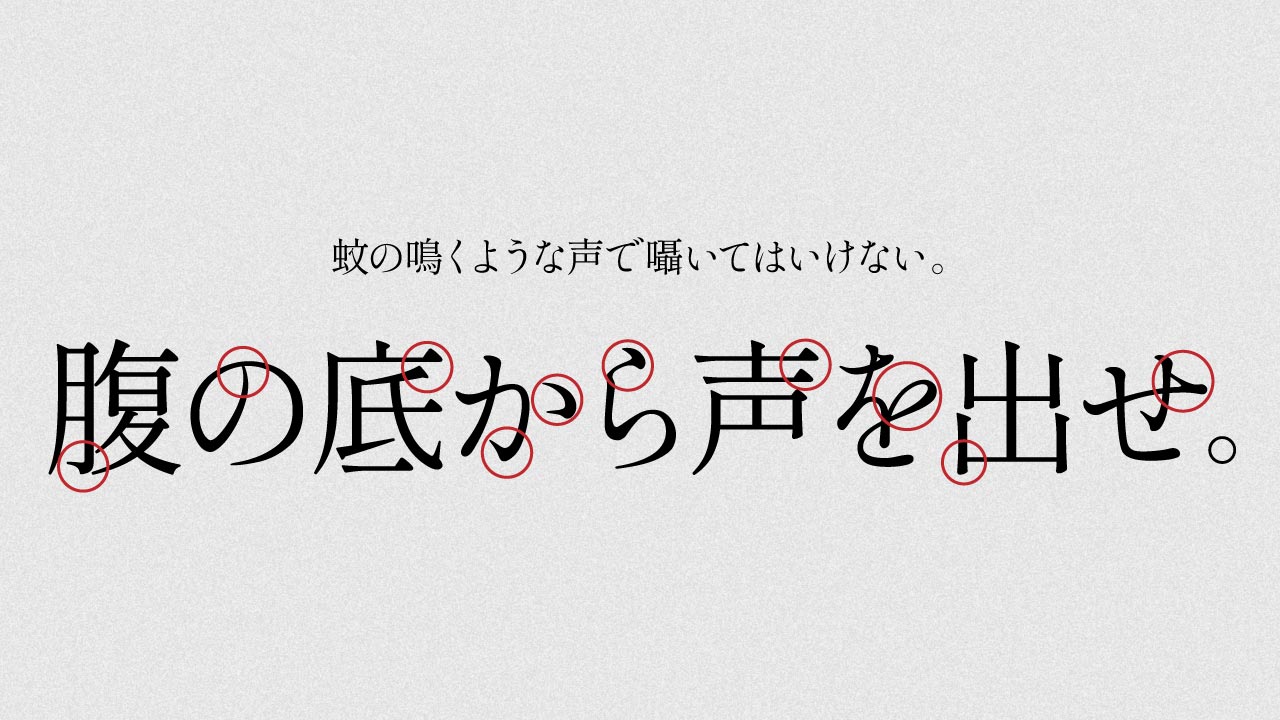

文字サイズによって大きく変わる表情

サイズの上下で表情がはっきり変わるのも、この書体の面白さです。

本文の小さなサイズでは抑揚が穏やかに効き、読みの速度を邪魔しません。対して、大きく扱うと線幅の強弱がくっきり立ち上がり、接合部やうろこの形が見えてきます。

オールド系明朝体は拡大時に“骨格の良さ”が出やすい傾向がありますが、しっぽり明朝もその例に漏れません。キービジュアルや章タイトルに据えると、文字自体がビジュアル要素として働き、写真や余白との間にほどよい緊張感を生みます。

本文は静かに、見出しは力強く。サイズによって役割を切り替えやすいのは、使い手にとって大きな利点だと思います。

ボケ足(墨溜まり)付き、力強いB1にも心惹かれる

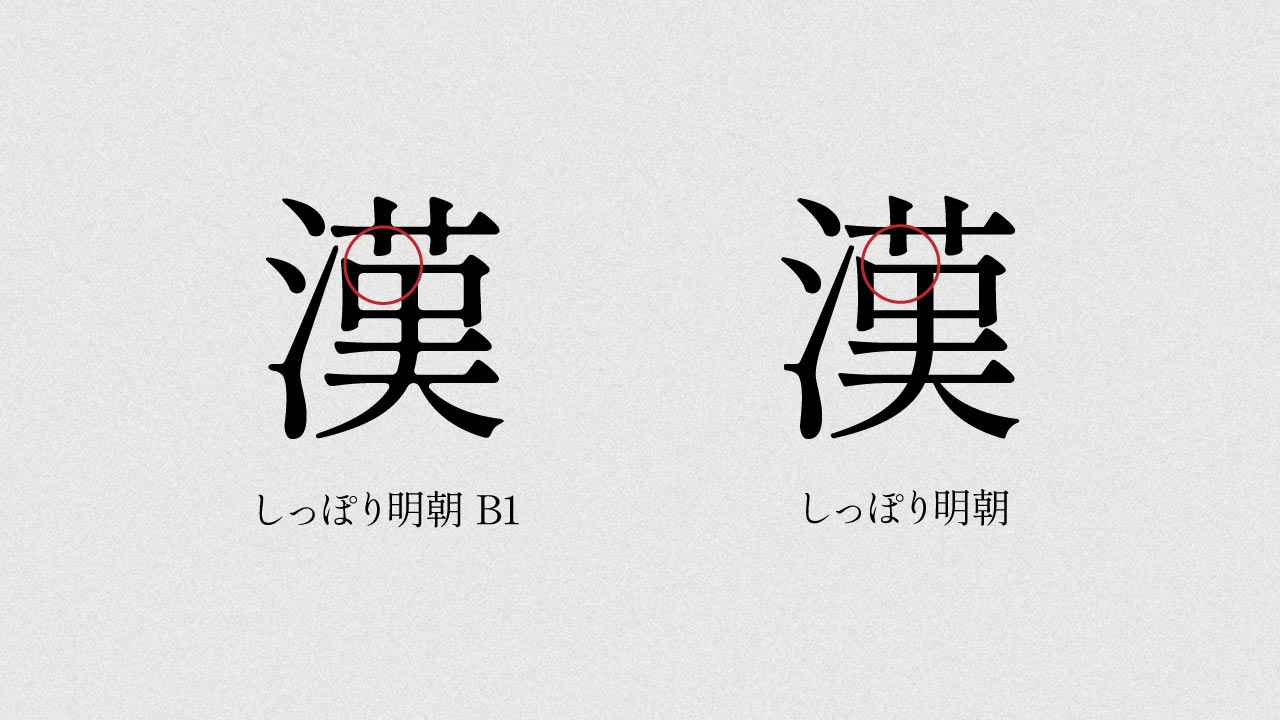

草冠を見てみるとわずかにB1の方が滲んでいる

活版の記憶を思わせる“ボケ足(墨溜まり)”を与えたバリエーション「しっぽり明朝B1」も、個人的にはかなりお気に入りです。

輪郭のにじみが微細な陰影を生み、拡大するほど質感が増していきます。大判ポスターのようなサイズでも線が乾きすぎず、温度を含んだ力強さを獲得できるのが良いところです。

あえて少し硬めのサンセリフ体やグリッド系の幾何学的なレイアウトに合わせると、文字側の“人間味”が強調され、画面の温度が整います。

太らせる・詰めるといった処理に頼らず、書体そのものの表情で押し切れるので、見出し周りの設計がシンプルに済むのも実務上嬉しい点ですね。

ただ、他のにじみ系フォントと比べると少しボケ足感は弱めなので、物足りない方はイラストレーターのパスのオフセット等で少し調整しても良いかもしれません。

Google Fonts上での配信に歓喜

小粋なオールド系明朝体は、買い切りやサブスクで提供されているケースがほとんどだと思います。

本当は実務で使いたいけれど有償版フォントの利用許可が下りない。そんな理由で枕を濡らした夜は、デザイナーであれば数知れず。

一方、このしっぽり明朝はなんとGoogle Fonts上で配信されているため、制作環境やOSを問わず導入がしやすく、チームでの共有や検証が本当にスムーズです。

Google Fontsの提供するCDN経由で導入すれば読み込みも高速で、パフォーマンスにも良好。デザイナーだけではなく、実装側にも優しい。

使う人読む人みんな「しっぽり」とした優しい気持ちになる、素敵なフォントでした。