第三回、フォントホリック企画は「Neue Haas Grotesk」。

デザイナーの方であれば、お世話になる機会の多いフォントだと思います。

Neue Haas Grotesk(ノイエ・ハース・グロテスク)は、サンセリフ体の歴史を語る上で欠かせない「Helvetica」の原型となった書体です。

華美や賑やかさといった概念とは対極に位置するほど、王道かつ控えめな佇まい。

装飾を排し、文字としての基本的な役割を追求するこの書体は、「当たり前のことを大切にする」デザインの本質を教えてくれる存在です。

Helveticaの原点回帰

Neue Haas Groteskは、2011年にFont BureauとLinotypeから共同リリースされたフォントファミリーです。

1957年にマックス・ミーディンガーとエドゥアルト・ホフマンによってデザインされた「Neue Haas-Grotesk」は、後にHelveticaとして世界中に広まりました。

Helveticaはデザイナーであれば知らない人の方が少ないかもしれません。

このオリジナルの図面を基に忠実に再設計されたのが、現在のNeue Haas Groteskです。

60年以上の歳月を経て様々な改良が加えられた現在のHelveticaとは異なり、Neue Haas Groteskは創設者たちが最初に思い描いた姿を忠実に再現した書体と言えます。

とはいえ、一見しただけでHelveticaとの違いを見分けるのはなかなか難しいかもしれません。

オレンジ色で塗られたHelveticaの「g」の方がわずかにゆったりとしている

あくまで一例ですが、「g」の下部はHelveticaの方がわずかに余裕があります。一方、Neue Haas Groteskは若干ながらタイトな印象です。

骨格はほぼ一緒ですが、細部の処理にほんのわずかな違いがあるようです。

デザイナーを集め、両者を見分けるクイズ大会を開催したら白熱するかもしれません。その際は、自分の最も大切なものを賭けて戦ってください。

控えめな佇まい

理由を上手く言語化できないけれど、何故だかしっくりくるフォルムが素敵

主張しすぎない絶妙なバランス感覚こそ、Neue Haas Groteskの最も優れている点だと思います。

その佇まいに、賑やかさや奇抜さは一切感じません。ですが、文字としての役割を丁寧に果たそうとする確かな意志を感じます。

小さなサイズで使用した際にも潰れにくく、視認性の高さもまた素晴らしい。

極めてスタンダードなフォルムなので、Noto Sans JPなどシンプルな日本語との合成フォントでもバランスがとりやすい点はデザイナーとしてはありがたい限り。

地味に見えるかもしれませんが、「読ませる」フォントとしてはこの上なく理想的な性格を持っていると思います。

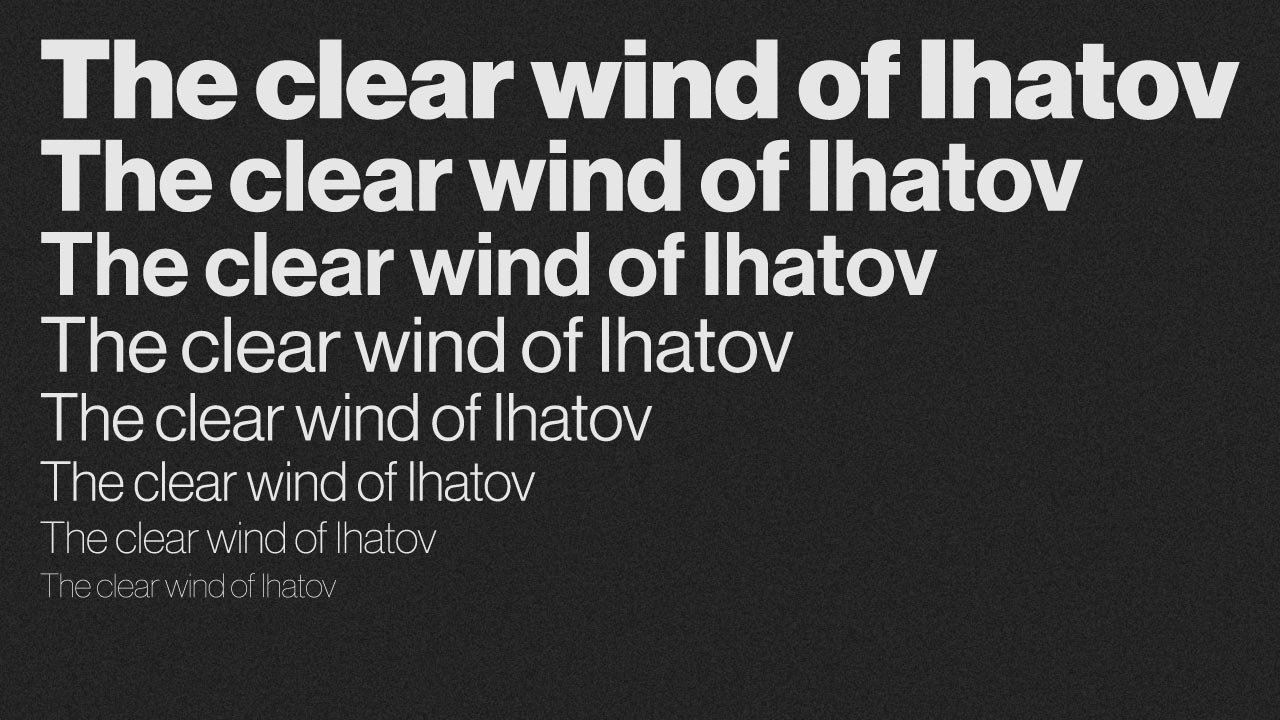

豊富なウェイト展開がまた心憎い

8段階のウェイト(Extra Thin、Thin、Extra Light、Light、Roman、Medium、Bold、Black)に加え、すべてにイタリック体が用意されています。

同じフォントでもウェイトによって表情が大きく変わる

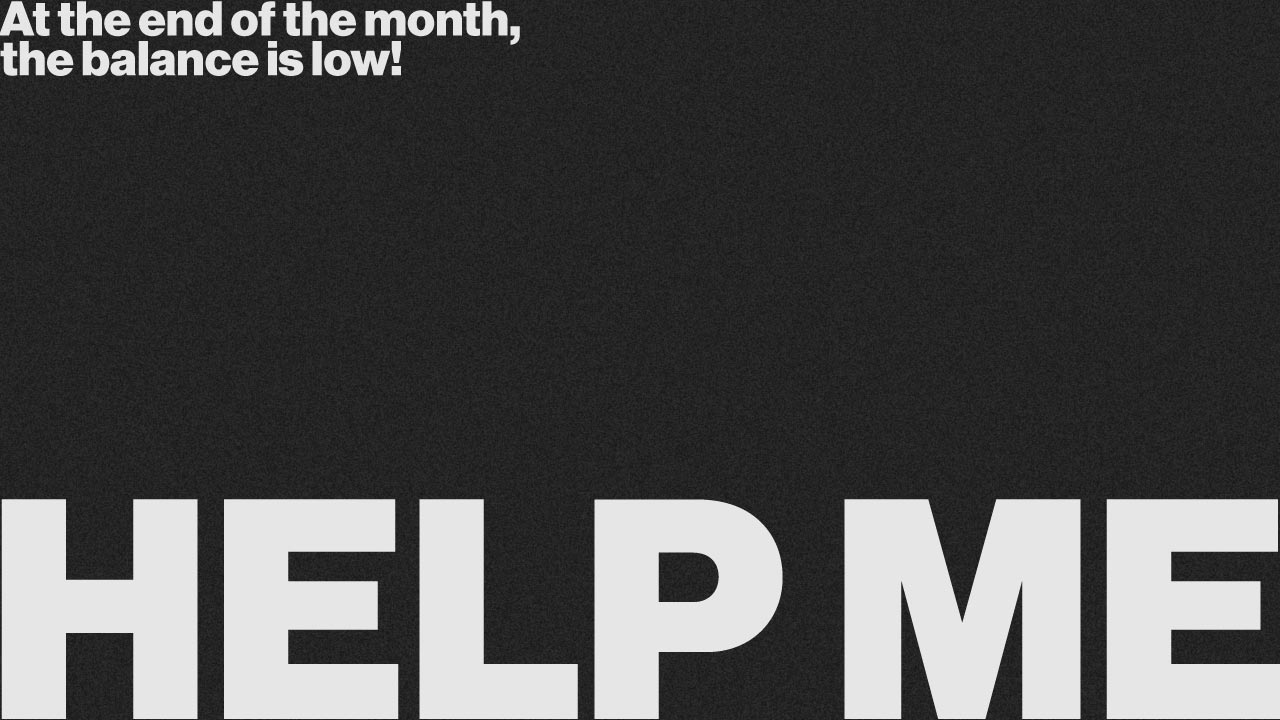

控えめな佇まいと形容しましたが、ウェイト選択とフォントサイズの塩梅次第では、非常に力強い表現も可能です。

月末の懐の寂しさを嘆く男性の声にならない叫びが伝わってくる

オプティカルサイズも用意されており、本文(Text)と見出し等のタイトル(Display)それぞれに最適化された設計になっています。

ウェイトとスタイルによって表現可能なデザインの幅の広さも、このフォントの持つ魅力です。

これは私だけかもしれませんが、タイポグラフィー主体のクリエイティブやウェブサイトのデザインであれば、まず始めにNeue Haas Groteskが頭に浮かんでしまいます。

「当たり前」を大切にする姿勢

「情報を伝える」という文字本来の目的に忠実であること。Neue Haas Groteskは、この基本的でありながら最も重要な価値を体現しているフォントだと思います。

決して目立ちはしないものの、安心して任せられる信頼感。

流行が時雨のように降っては止みを繰り返す中でも、変わらない本質を大事にする姿勢。

単なる「フォント」という枠組みを超えて、仕事のあり方にも通底する部分が多いように感じました。

最後に余談ではありますが、弊社のロゴタイプもNeue Haas Groteskを使用しています。「当たり前のことを丁寧に」という価値観を、日々目にするロゴからも感じ取ってもらえればと思っています。