全体監修を松岡正剛氏が手がけたEDIT TOWN「ブックストリート」をどうしても体験してみたくて、思い立つように足を運びました。

そこは、美術館とも図書館とも言い切れない、不思議な場所でした。

どちらにも似ていて、どちらでもない。

あえて明確な線引きをしないようなある種インタラクティブな感覚は、この空間の本質を象徴しているように思えます。アートと情報、思想と物語、感性と構造。

あらゆる要素が、明確な境界線を持たず、自然に、自由に交差していました。

編集とは何か。デザインとはどこまでを指すのか。

そんな根源的な問いが心の奥で芽生えるような体験でした。

この場所に立って感じたことを、少し言葉にしてみようと思います。

外観、内観

角川武蔵野ミュージアムの第一印象は「巨大な岩の塊みたいだなあ…」でした。

建築家・隈研吾氏による外観は、自然石をそのまま積み上げたような無骨さと、空間を包み込むような温もりをあわせ持ち、遠くからでも圧倒的な存在感を放っています。

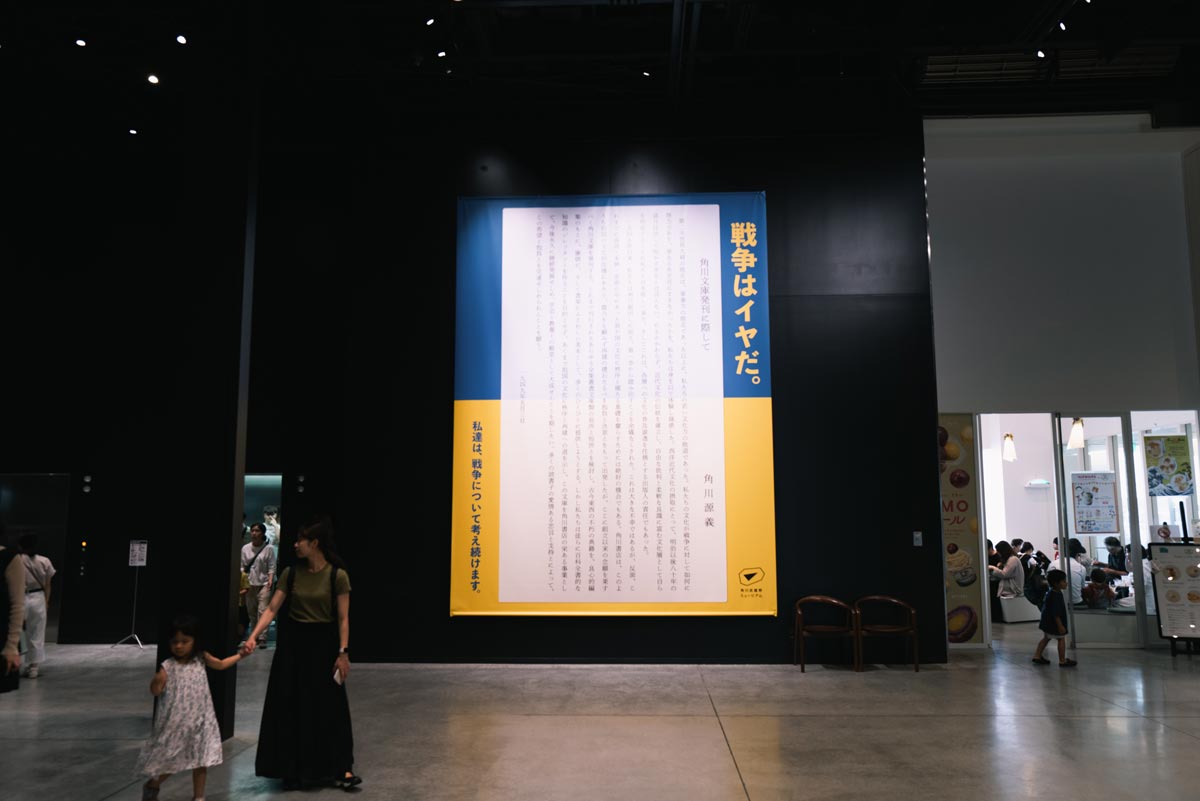

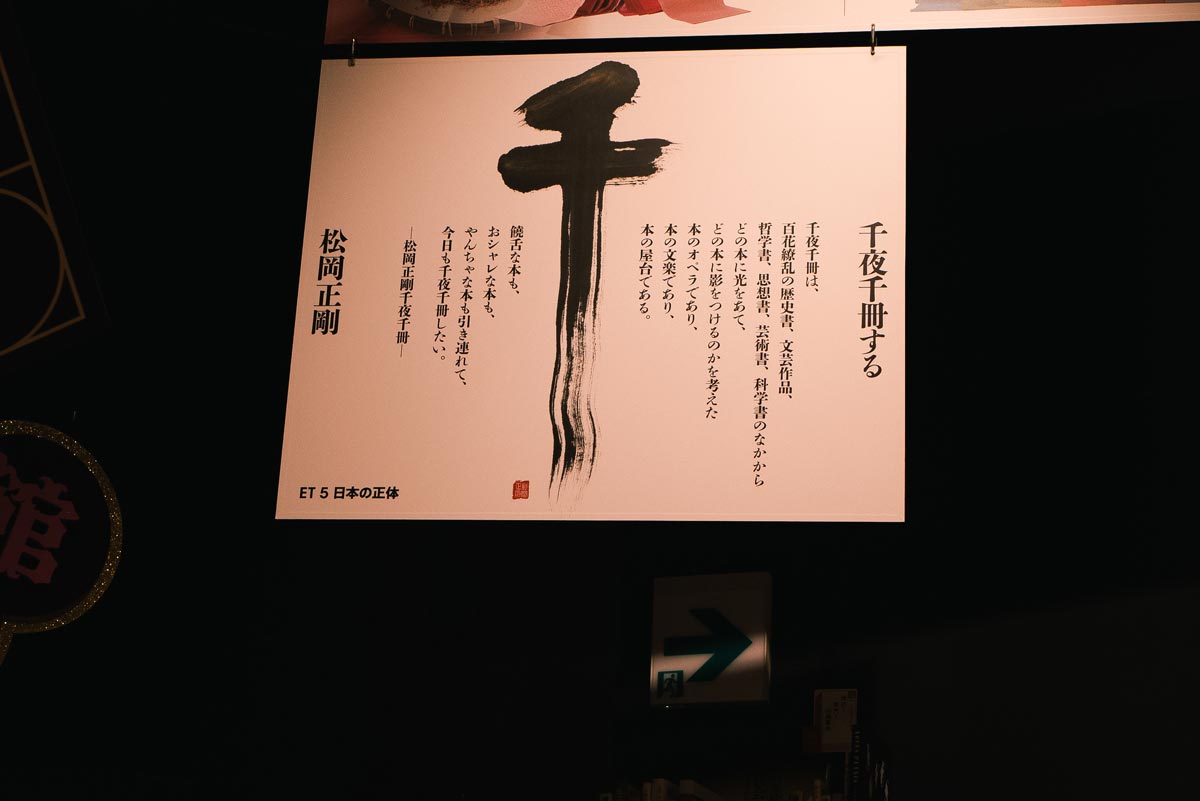

入り口には松岡正剛氏の言葉、角川源義氏の言葉が。

ここが単なる建築や展示の場ではなく、思想の入り口であることを語りかけてきます。

隈氏と松岡氏、そして角川源義氏。異なる領域に身を置くある種の思想家たちが、それぞれの言語で交差した地点。

極めて感慨深い場所でした。

文脈が組まれた空間。松岡正剛による「編集」に触れる

ミュージアム内の「エディットタウン」に到着します。

そこに蓄積された情報の量にまず圧倒されました。

しかし最も驚いたのは、本の並び方です。

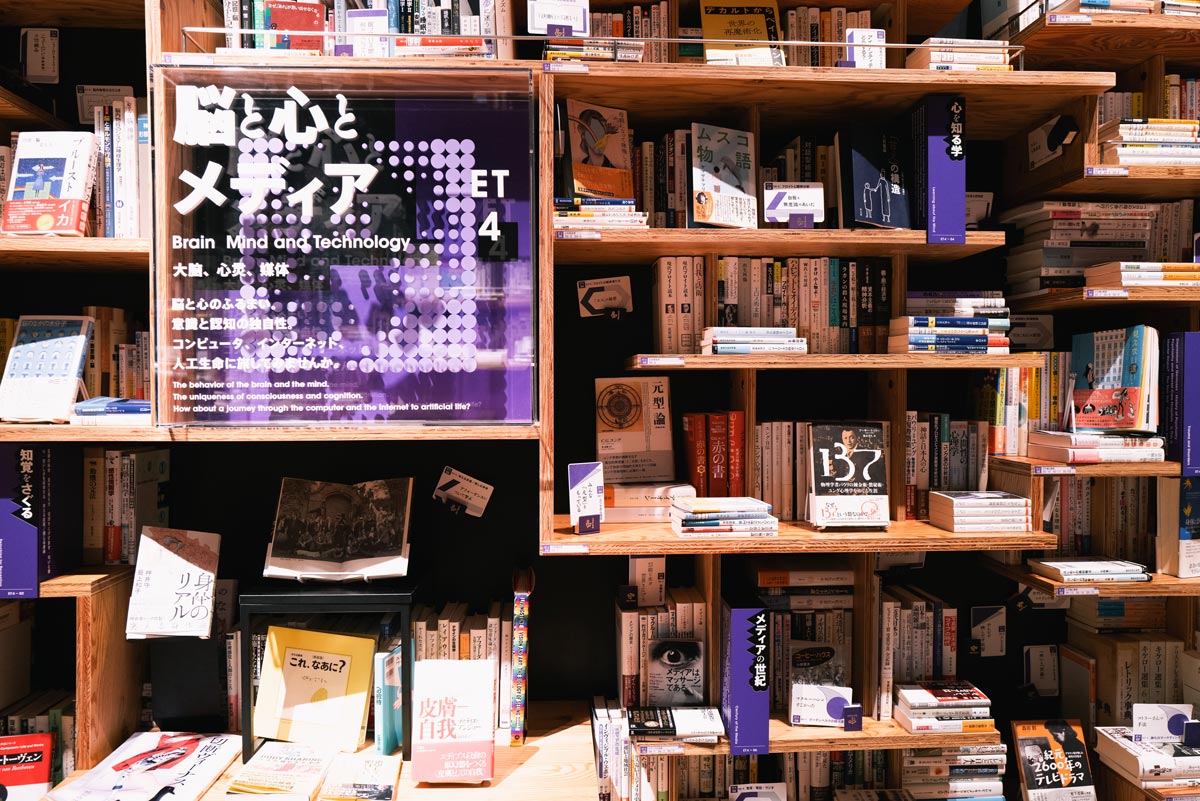

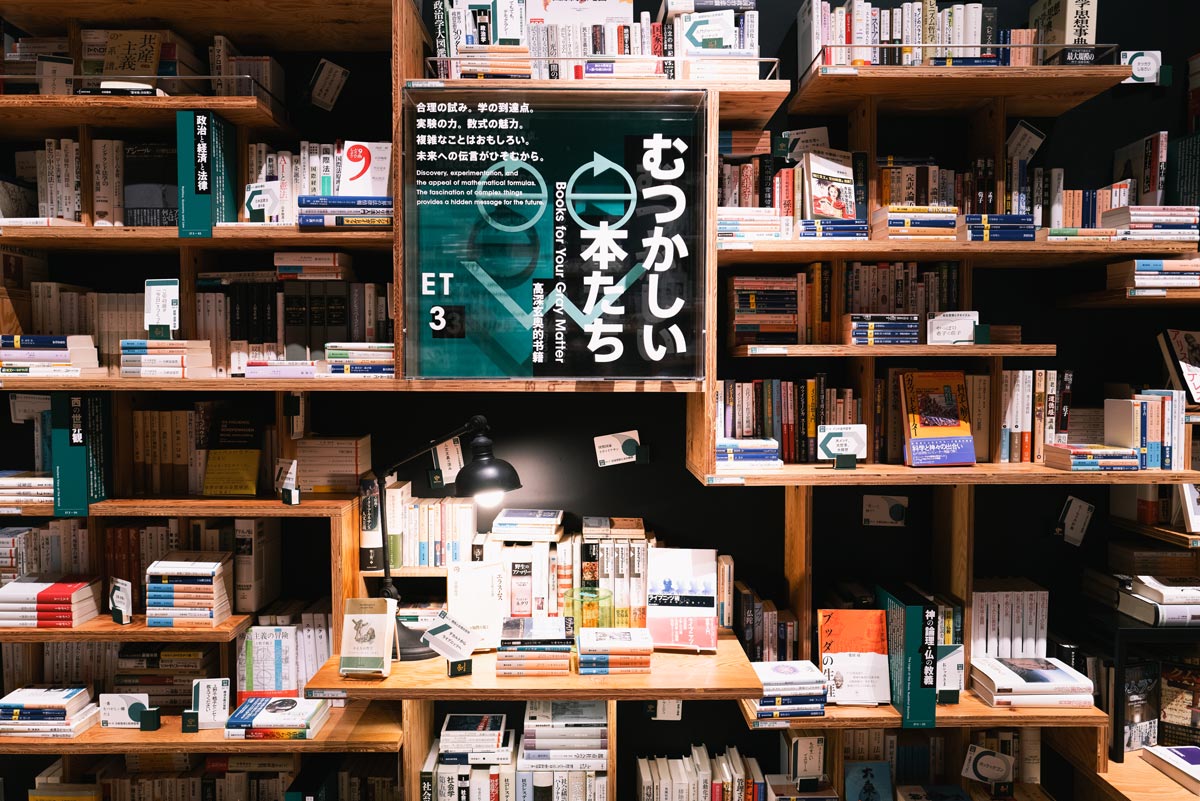

本と本が、まるで偶然のように並んでいながら、どこかで必然性を帯びていることに気づきます。

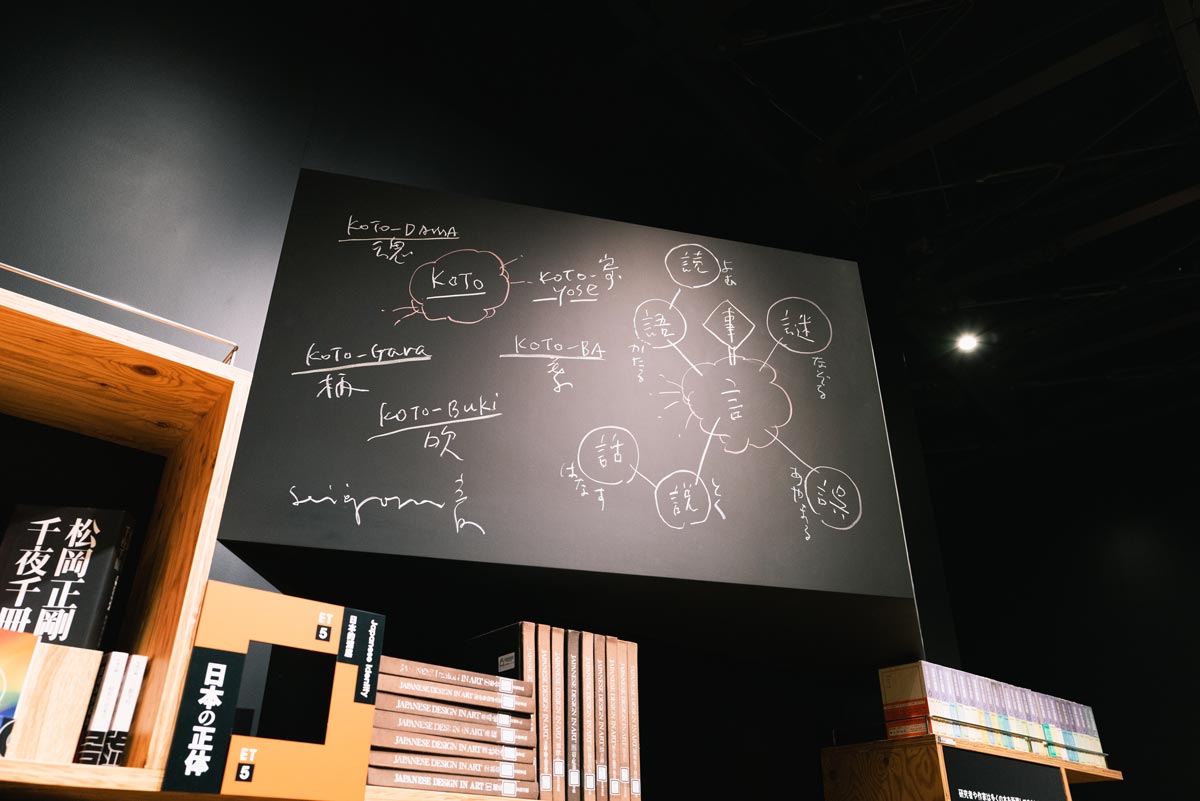

ジャンルや時代を越えて配置された本たちは、互いに関係し合い、文脈を紡ぎ出しているように見えました。その見えざる構造こそが、松岡正剛氏によって設計された「文脈の地形図」なのでしょう。

単に書物を収集し、羅列するのではなく「読まれる順番」や「並べられる意味」までを編集し、空間そのものに知の構造を織り込んでいく。その手法には、知性と美学と執念が同居しており、息を呑む思いがしました。

編集という営みが、もはや紙面だけにとどまらず、空間や体験へと拡張されていく姿を目の当たりにし、編集者という存在の可能性に深く打たれると同時に、自分の無力さを突きつけられたような気持ちにもなりました。

少々、いや、正直に言えばかなり自信をなくしたのも事実です(笑)。

分類は編集であり、読書は対話である

一冊一冊が、特定の思想や文脈、あるいは目に見えない関係性に基づいて選ばれ、そこに置かれています。

私は「分類」という行為そのものの奥深さに、思わず立ち尽くしてしまいました。それはまさに、編集という態度そのもののに思えたのです。

通常の図書館のように五十音順やジャンル別で整然と並べられるのではなく、本と本のあいだに横断的な接続がなされ「関係性の網」のような構造が組み上げられています。一見無関係に思える配置も、手に取り読み進めるうちに、次第に意味を帯び、思考を刺激し始めます。

この分類の背後には、松岡正剛氏が長年にわたって構築してきた「知の編集」の思想が色濃く反映されているだと感じました。

一冊の本には複数の側面があり、それを他の本と対話させることで、読書体験は単線的なものから立体的な広がりをもったものへと変わっていきます。

そしてその本たちとの対話と対話する自分。

知識とは、情報の多寡だけで決まるものではありません。それらがどのように編み直され、関係づけられるかによって、深さが変わるものです。そんな基本に立ち返るような体験でした。

「本を読む」「本と対話する」という行為の豊かさを、身体感覚をもって再認識させられました。

編集とデザインは、もはやひとつの言語なのか

この空間を歩いていると「編集」と「デザイン」という言葉が、もはや別のものとして扱えない概念であることに気づかされます。

本を並べるという行為ひとつにしても、そこには意味の編集と、構造の美が同時に織り込まれているからです。

展示スペースに垂れ下がるバナー、壁面の素材、コピーの語尾、さらには人の視線がどう動くかまでが一つのコンセプトのもとで設計され、演出されていました。それはまるで、「知の舞台装置」とでも呼びたくなるような空間でした。

単に情報を整えるだけでなく、そこに価値の文脈を織り込む「編集性」。

見た目を飾るものではなく、その価値を伝えるための構造をつくる「デザイン性」。

その両者が、まったく同じ強度で共存し、作用し合っている場が、この場所にはありました。

私たちの会社でも編集とデザインの両輪を大切にしてきたつもりですが、この空間を目の前にすると、あまりの完成度に正直なところだいぶ凹みます。

笑ってしまうほど圧倒的でした。

言葉が積み上がる空間「本棚劇場」

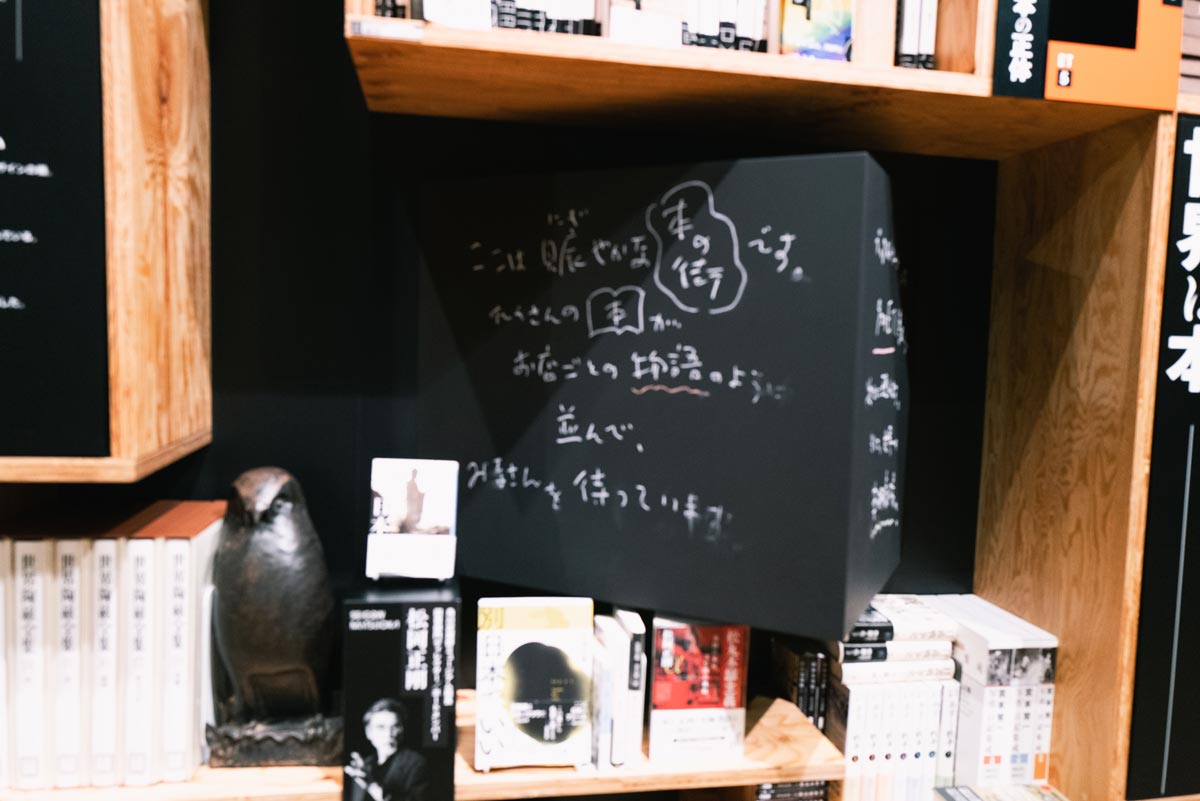

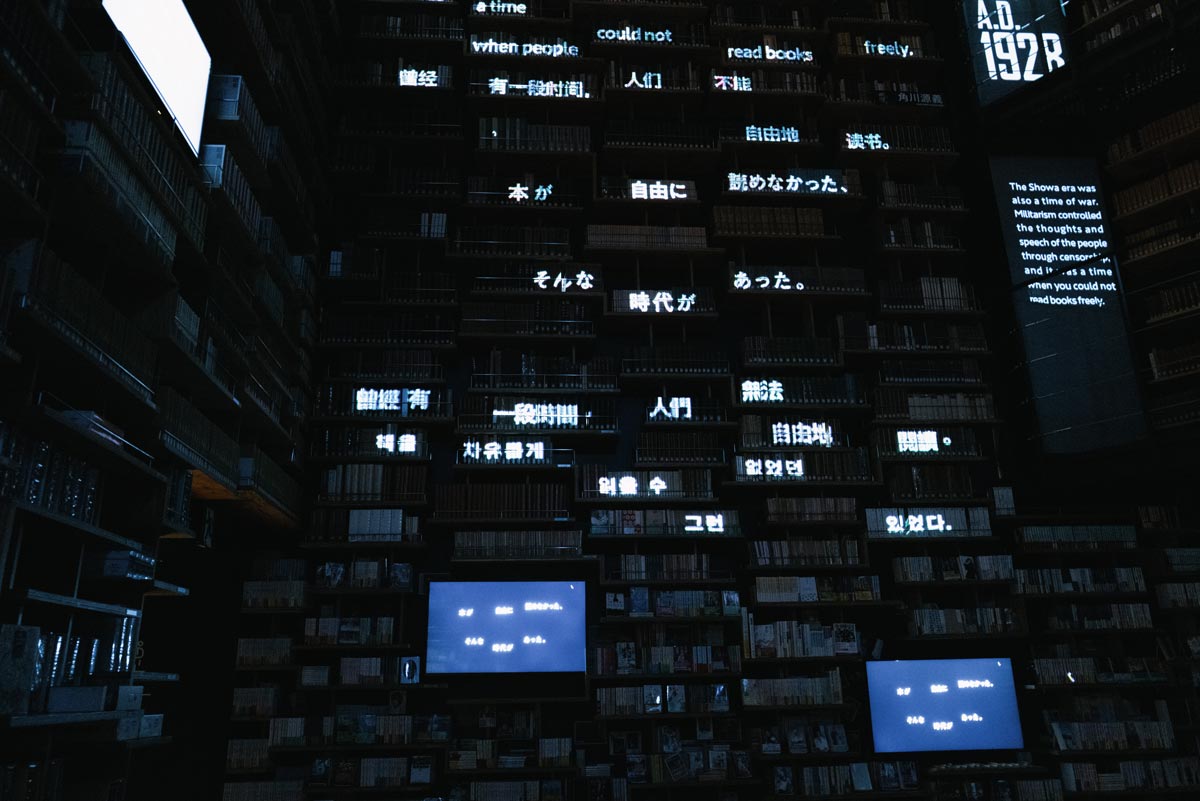

ブックストリートを奥へ奥へと進んでいくと、突如として、目の前に巨大な書架の壁が立ち上がります。

天井まで届くような、まるでそびえ立つ本の崖。

なんですかこの空間は。

その圧倒的な光景を前に、ただただ呆然と見上げるしかありませんでした。

この衝撃は、かつてパリのサント・シャペルに訪れた以来かもしれません。

訪れたときには、ちょうどプロジェクションマッピングの上映も行われいました。

テーマは「昭和100年」。

文字と映像、音と歴史が重なり合いながら、本棚そのものが時代の語り部となっているような、そんな時間でした。

本の壁が語り、問いかけてくるようなこの劇場空間は「読む」という行為の奥にある敬意と畏怖を改めて思い起こさせてくれました。

本っていいな

改めて心に残ったのは「本って、やっぱりいいな」という、あまりにも素朴な感想です。

情報の多くが電子化され、日々スクロールする指先に慣れてしまったいま、私自身でも本という存在が少し遠ざかっていた時期もありました。

しかし実際の本に触れたときのあのページをめくるときのわずかな抵抗、紙の匂い、手に取ったときの重み、装丁の意匠、そして活字が物語を静かに語り始める感覚。そうしたすべてが、五感を通してじわじわと身体に染み込んできます。

本棚に囲まれていると、誰かのまなざし、かつての思索の声、そしてまだ見ぬ未来の知性の気配が、音を立てずに重なり合っていくのがわかります。

「読む」という行為は、ただの情報摂取ではなく、時間と空間を超えた対話であり、世界と、他者と、そして自分自身と向き合う行為なのだと、改めて感じました。

角川武蔵野ミュージアムは、本という存在を、身体の記憶ごと呼び戻してくれる場所でした。

活字を追う眼差しが、いつしか思考を編み直し、自分という存在を問い直していく。読むことは、そうした再構築の時間でもあるのだと教えてくれました。

私にとって「読むこと」は、生きることのかたちのひとつです。そして本は、私たちがまだ出会っていない自分自身へと通じる、静かな扉のようなものなのかもしれません。

帰り際、隣接するダ・ヴィンチストアで松岡正剛さんの著書を何冊も買い込み、ずしりと重くなった袋を持ち、帰路につきました。