東京都新宿区に工房を構える「ふじや染工房」。

こちらでは、昔ながらの手染めの技法で伝統文化を継承しています。そこには、長年培われた伝統の染色技術を守り続け、日本の伝統を未来へとつなぐ一人の職人の姿がありました。

今回、ふじや染工房で行われた染色講座&ぼかし染め実演を間近で拝見することができましたので、その内容について触れていきます。

新宿区の地場産業として発展を遂げてきた染物業

今回、引染について教えてくれたのは、ふじや染工房の三代目を務める中村隆俊さん。そもそもふじや染工房が新宿区に構えている理由や、その歴史について教えていただきました。

実は、新宿区は江戸時代の頃から染物業が発展した地域であり、現在では地場産業として位置付けられています。新宿といえば、超高層ビル群や繁華街のイメージが先行しますが、その反面で染物業が地場産業として息づいているのです。

その理由は、染物業に必要不可欠な水源が深く関係しています。

染色は水洗いなど多くの工程で水を使用する必要があります。さらに、水質によって染め上がりも変わってくるため、水の選択は立地上の重要な要素だったようです。

染色業者が水源として神田川の清流を求めて移住し、工場や工房を設けたことが始まりなんだとか。

新宿区の中でも高田馬場や落合地域を中心に、伝統工芸品である「東京染小紋」や「東京手描友禅」など染色業が発展しました。

昭和30年代の頃は、神田川沿いのあちこちで水洗いをするという風物詩が見られたようです。

時代が経過する中で、水質も悪くなったこともあり、現在では河川での水洗いは見ることはできません。ふじや染工房もそうした伝統を受け継ぐ染屋の一軒で、反物を刷毛で染める引染の伝統を守り続けてきました。

以前までは約400軒の染物関係業者が軒を連ねていた時代もあったようですが、現在では40軒程度まで減少しているそうです。

数は減少してしまったものの、業種を超えてコミュニティが形成されており業界の発展に注力しています。

新宿区の地で伝統技法「引染」を継承するふじや染工房の変遷

色ムラがでないよう、力加減に注意しながら一気に仕上げていきます

ふじや染工房の元々の始まりは炭屋だったそうです。それから、戦争の影響から地方への疎開を経験。1952年に東京へ戻り、着物を染める染屋を創業しました。

当時は着物を着用することが一般的だったこともあり、着物を何十反も染めていたようです。

三代目に引き継がれた頃には、洋服が当たり前になり着物を着用する風景は特別なものへと変化していました。時代が移り変わる中で、それまでの同じやり方では生活することが難しくなったのです。

そこで考えられたのが、これまで培ってきた技術を活かした引染に特化した完全オーダーメイド着物。生地選びから好みの色を選び、引染、そして仕立てという手順で世界で一着の着物を仕立てていきます。

また着物だけではなく、スカーフやシルクのシャツなどの手染め製品を手掛けています。

新宿区とは思えない空間が広がる引染を行う工房

引染を行う上で重要となるのが工房です。

端から端までの長さは約15メートルの空間となっており、工房内は新宿区とは思えない空間が広がります。

そもそも引染は反物を引っ張って染めるため、大きな工房が必要になるとのこと。反物は端から端まで約13メートルなので、作業スペースなどの兼ね合いから約15メートルの空間が必要なんだそうです。

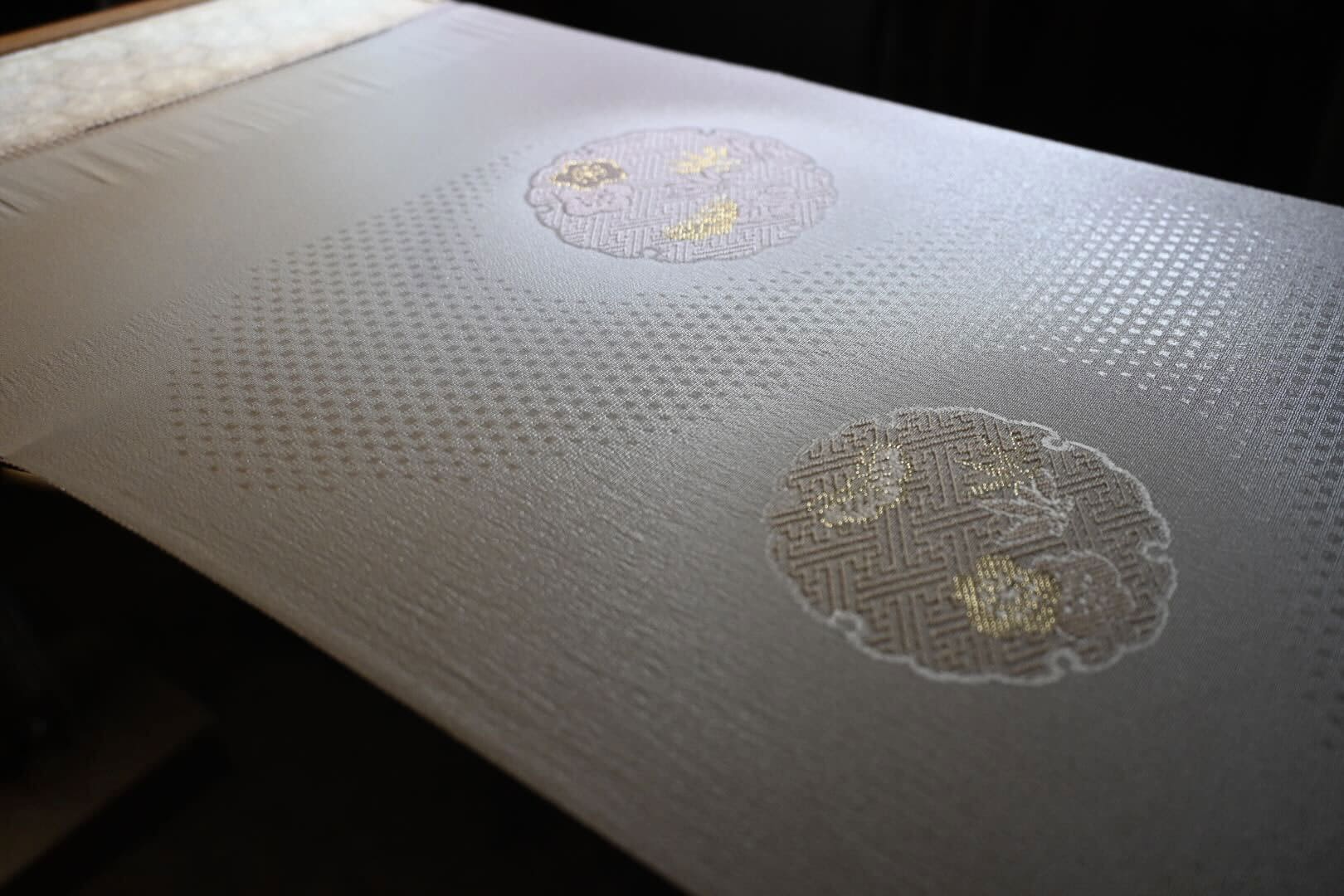

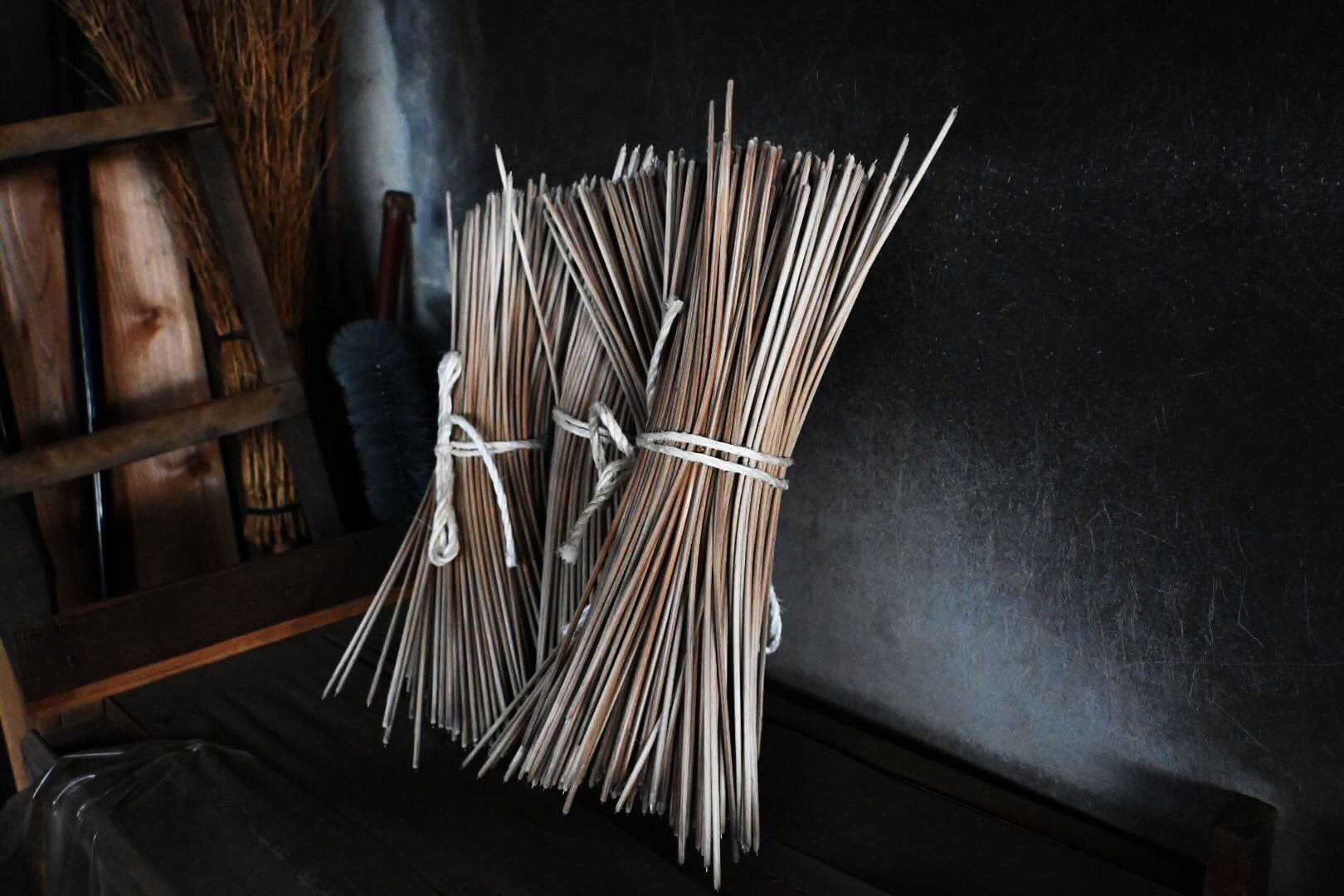

両端に大きな柱が設置されており、生地の両端を張り木(はりぎ)と呼ばれる布を張るために使用される道具で引っ張ります。そして生地のシワが傾いたり、捻れないように伸子(しんし)と呼ばれる道具を使用し生地の横方向を伸ばします。

生地を染める際は刷毛を使用し、使用する道具は初代から使用されていたものを修繕しながら受け継いできました。

生地のシワが傾いたり、捻れないようにする伸子(しんし)

生地を染める際に使用する刷毛

地面は土を固めた土間で仕上げられており、天井はコルク地となっている点も特徴です。

これには湿度や温度が関係しています。均一で美しい染め上がりを実現するために、工房内の湿度や風の流れを細かく調整する必要があるんだとか。

土間にすることで水を打つことで湿度を調整しながら作業を行うとのこと。また使用する染料が工房内に舞うのを防ぐ効果もあるようです。

土間作りにすることで湿度を調整

特に冬場は結露が発生しやすいことから、天井からの水滴が反物に落ちてしまうと台無しになってしまいます。そのため天井にはコルク材を使用することで、水滴が生地に落ちないように対策されています。

水滴が生地に落ちないように、天井はコルク材を使用

またカビの発生にも細心の注意が払われています。

生地を染めてから色を浸透させ、最終的には水洗いを行う工程があり、その際に余分な成分を洗い落とすことでカビの発生を防ぎます。

引染は、生地の艶を損なわない染め方が可能ですが、質の高い発色や艶感を出すためには技術が求められます。

機械などは使用せずフリーハンドで、染めムラが出ないよう一気に染め上げなければいけません。また生地の両面を染める必要があるため、力加減を同一にすることも求められます。

実演の際は、すべての工程を拝見することはできませんでしたが、とても繊細な作業ということが伺えました。

新たな境地で切り拓く着物文化をどのように広げていくか

前述しましたが、ふじや染工房では着物だけではなく、様々な製品にも引染を活用しています。

手掛けたスカーフは、フランスパリで実施される MAISON & OBJET PARIS へ出展。日本の伝統技法「引染」が世界へと発信されました。

また引染を未来へとつなぐために、様々な場所で発信しています。

2025年2月21日から23日では、西武新宿線の中井駅周辺で行われる「染の小道」が開催されるとのこと。

当イベントは2009年2月に始まりました。

現在は、反物を川に架ける「川のギャラリー」と商店街の軒先をのれんで飾る「道のギャラリー」が行われています。

川のギャラリーでは、いろとりどりの反物を川面に架け渡し、以前の風景を再現します。道のギャラリーは、商店街に軒を連ねる店舗に飾るのれんを職人が手掛け、様々な技法やデザインを楽しめるとのこと。

当イベントでは染色職人はもちろんですが、街の商店街、地域の学校、区施設の連携によるボランティアのメンバーで運営されているそうです。

今回、丁寧に説明してくださったふじや染工房も参加しており、ワークショップなどを実施するとのことなので、気になる方は是非体験してみてください。

着物という日本の伝統文化は徐々に薄れつつあります。

きっとこれからは、ふじや染工房のように新たな変化や挑戦が求められるでしょう。日本の美意識と職人の技が受け継がれていくことを期待しています。