2023年11月、家族旅行企画の第6弾として山梨を訪れました。

都会の喧騒から少し離れ、澄んだ空気の中で過ごす数日間は、日常を見直すきっかけにもなります。

富士山のふもとに広がる町並みや、歴史を刻んだ寺社、そして自然の静けさ。そのひとつひとつに耳を傾けるような旅となりました。

吉田町 – 富士を仰ぐ門前の町にて

まずインスタグラムなどで人気のスポットとして知られる吉田町を訪れました。

実際に足を運んでみると、観光客の多さに驚かされます。せっかくの風景を写真に収めようとしても、人の流れに押されるようで、カメラをじっくり構えることができなかったのが少し残念でした。

それでも、どこか懐かしい町並みや、街路の先にふと現れる富士山の姿が、この場所ならではの魅力を物語っていました。きっと早朝の静かな時間に訪れれば、観光地としての顔とは別のより落ち着いた吉田町の表情と出会えるのではないかと思います。

今度はそんな時間に訪れてみたいものです。

舞鶴城公園 – 武田の夢を受け継いだ城郭

移動して甲府へ。

チェックインして訪れたのは舞鶴城公園。かつてこの場所は甲府城と呼ばれていました。

戦国の覇者・武田信玄の本拠が滅びたのち、この甲斐の地を押さえるために豊臣秀吉の命で築かれた城です。その始まりが16世紀末であったことを思えば、ここには戦乱から安定へと移る時代の気配がいまなお漂っているようにすら感じます。

甲府城は江戸時代を通じて、幕府の直轄地「甲府勤番」の中心として重要な役割を担っていたようです。天守こそ完成することなく終わったと伝えられていますが、堅牢な石垣と広大な曲輪(くるわ)は、その地位を物語るに十分です。武田氏の夢の残滓と、豊臣・徳川の権威の象徴とが交錯した城郭の記憶が、この公園の風景に見え隠れするような、そんな気持ちになりました。

園内を歩くと、復元された門や見事に積まれた石垣が往時の姿を想像させます。石垣の上から街を見渡せば、眼下には近代化した甲府の街並みが広がります。昼には富士山も望めるかもしれません。

かつての城主たちもまた、この風景を眺めて政を考え、時代の行く末を思ったのかもしれません。

今では市民の憩いの場となっていますが、歴史を背負った空間が人々の日常に溶け込み、親しまれていることの凄みを感じました。

その後は甲府夢小路近辺をフラフラと歩き、ホテルに戻ります。

甲斐善光寺 – 信濃から移された祈りの伽藍

翌朝足を伸ばしたのは甲斐善光寺。

甲府の市街地から少し離れた場所に、堂々たる伽藍を構える場所です。その名のとおり、信濃の善光寺と深い縁を持つ寺であり、戦国の世の動乱がこの地に立派な寺院を生み出しました。

時は永禄元年(1558年)。

川中島の合戦で知られる武田信玄は、戦乱に巻き込まれることを恐れて善光寺の本尊・一光三尊阿弥陀如来像を甲府に移したそうです。その御本尊を安置するために建立されたのが、この甲斐善光寺なんだとか。つまりここは、信濃の信仰と甲斐の権力が交錯する場として生まれた、歴史の舞台そのもの。

また、甲斐善光寺は戦国武将の信仰心を伝える場であると同時に、庶民信仰の拠点としても発展しました。江戸時代には「甲斐善光寺詣で」として多くの参拝者が訪れ、旅人や商人たちが往来する街道のにぎわいを支える役割も果たしたとも言われています。

今では観光地として訪れる人も多いものの、堂内に漂う空気は静かで落ち着いています。長い歴史の中で幾度も再建や修復を経てなお、人々が絶えず祈りを捧げてきた場所。ここでは時間が積み重なり、歴史がやさしく人々を包み込んでいるように感じられました。

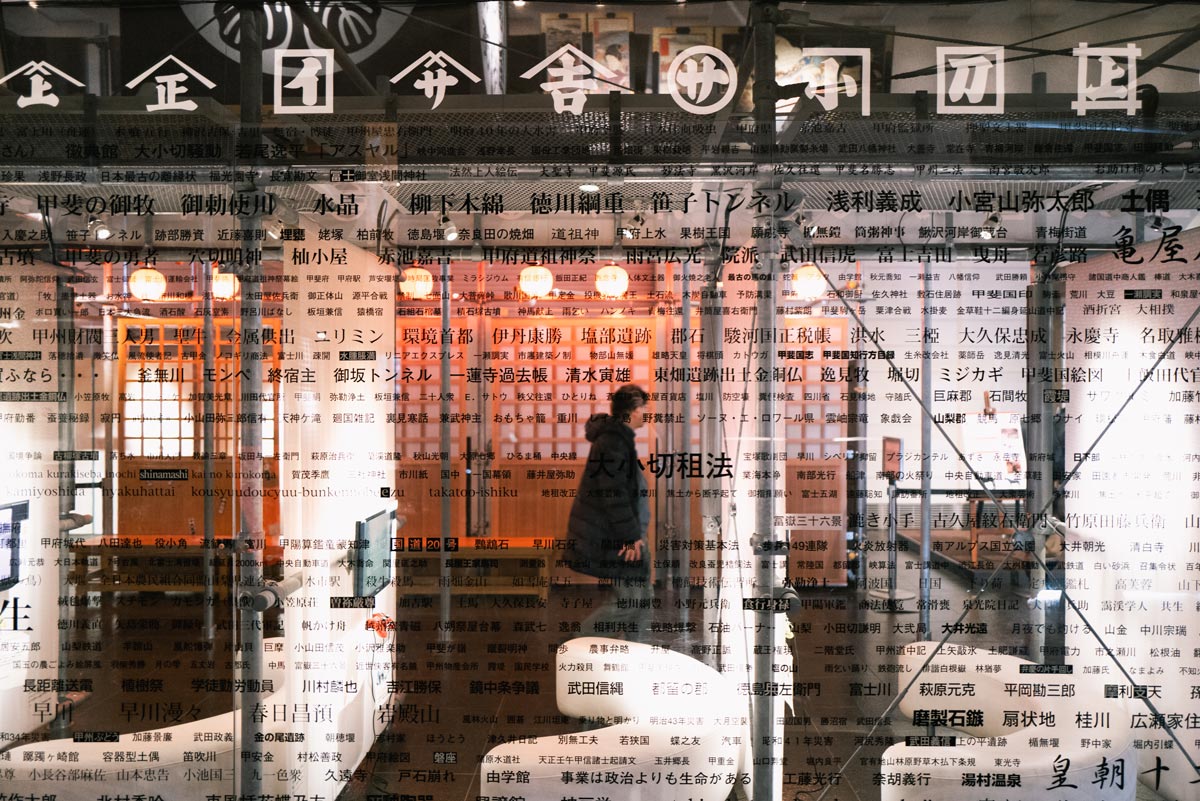

山梨県立博物館 – 風土を紡ぐ知のアーカイブ

次に向かったのは甲府盆地の中央に位置する山梨県立博物館。

外観からして非常に落ち着いた、凛とした気配を漂わせていました。地方の博物館というと小規模で簡素な展示を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、ここは良い意味でその予想を裏切ります。広々とした館内に足を踏み入れると、山梨という土地の成り立ちと文化を、丹念に編み込むように紹介してくれる空間が広がっていました。

展示の中心となるテーマは「山梨の風土とくらし」。

富士山と甲府盆地に抱かれた地形の中で、人々がどのように暮らし、農業や交易を営み、信仰や芸術を育んできたのか。その歴史が、実物資料や模型、映像などを通じて多角的に語られています。甲斐の武将や信仰の物語はもちろん、各種産業といった近代に至るまでの営みが丁寧に描かれ、土地と人との関わりを立体的に感じることができました。

とりわけ印象的だったのは、展示全体に流れる「地域の文化を未来に伝える」という強い意志でした。

博物館は単なる保存の場ではなく、来館者に知識を開き、体験として届けるための仕組みや工夫に満ちていたように思えます。子どもから大人までが楽しめる工夫が随所に施され、展示が一方的な説明で終わらず、問いかけのように感じられる点が新鮮でした。

これまでさまざまな博物館を訪れてきましたが、その中でも山梨県立博物館は特に印象に残りました。

地域のアイデンティティを「もの」と「物語」の両面から掘り下げて伝えているからこそ、土地に根ざした学びが心に残るのだと思います。こうした場所がもっと広く知られ、地域の文化資源として活用されていけばいいのに。私たちもそんな仕事ができればなと、そんなことを考えながら館を後にしました。

忍野八海 – 湧水に映る風景

山梨旅行最後い訪れたのは忍野八海。

富士山の伏流水は地中を数十年かけて濾過され、地上に湧き出すようですが、その澄み切った水が形づくる八つの池を「忍野八海」と呼びます。かつては富士山信仰の行者が身を清める霊場とされていましたが、今もなお「名水百選」や「世界文化遺産・富士山」の構成資産になっています。

実際に訪れてみると、水面の透明さ、その美しさに驚きました。澄んだ水には、ゆらめく水草や遊ぶ魚の姿が淡く映り込み、風が止まると水面は一枚の鏡のようになり、青空や雲までも写し取るようです。

観光客でにぎわう一方で、池の周囲にはどこか厳かな空気も漂っています。古来より富士山を神と仰ぎ、その麓で修行した人々にとって、忍野八海は単なる湧水ではなく「浄め」の場でした。その歴史を思うと、ただの風景以上に、人々の祈りや信仰の重みが水面に折り重なっているように感じられます。

美しい景観に見惚れながらも、同時にこの水が数十年、あるいは百年近い時間を経て湧き出しているという事実に心を打たれました。目の前に広がる透明な池は、遠い過去の雨や雪の結晶が、いまようやく姿を変えて現れたものだと思うと、この風景を眺めること自体が、悠久の時間と交わる体験のようでした。

旅の最後に忍野八海を訪れたことは、山梨で見てきた「静かな風景」の総仕上げだったのかもしれません。水に映る空と山に見送られながら、今回の旅を締めくくることができました。

旅の終わりに

今回の家族旅行で訪れた山梨は、観光地としての華やかさと同時に、どこか奥に潜む静けさが印象に残る旅でした。

吉田町の町並み、舞鶴城公園の石垣、甲斐善光寺の伽藍、そして山梨県立博物館の知の蓄積。どれもが土地の記憶をたたえ、人々の暮らしと祈りを織り込んでいました。

そして最後に出会った忍野八海の水面には、過去と現在とをつなぐ透明な時の流れがありました。旅の終わりに立ち止まってその光景を眺めたとき、山梨という土地が単なる観光地ではなく、人の心を澄ませてくれる場所であることを強く感じました。

これからも旅を続ける中で、こうした「静かな風景」に耳を傾けていきたいと思います。