遡ること2023年7月、家族で日本の豊かさに触れるために色々な場所に旅に出ることにしました。その最初の目的地として選んだのは阿波の国、徳島。そして土佐の国、高知。

物心ついてから初めて乗る飛行機に驚く息子をつれ、まず徳島の大塚国際美術館へ向かいます。

大塚国際美術館 – 陶板が紡ぐ芸術との対話

美術館に足を踏み入れた瞬間、私たちは時空を超えたような感覚に包まれました。古代の壁画や近代の名画まで、そのすべてが陶板で再現された世界。それはまさに圧巻の一言でした。

この美術館の展示品は「本物」ではありません。しかし、それは単なる「複製」でななくそれ以上の「何か」でした。

壁一面に広がる色彩の海。

壁の質感、油絵の筆触まで再現された陶板の前に立つと、まるで画家の息遣いが聞こえてくるような錯覚さえ覚えます。

特にシスティーナ礼拝堂とスクロヴェーニ礼拝堂の再現、目の前に広がる壮大な光景に私は言葉を失いました。本来なら遥か彼方の地でしか目にすることのできないこれら芸術の至宝が、ここ徳島の地で息づいていることに驚きを禁じ得ません。

1508年、教皇ユリウス2世からヴァチカンのシスティーナ礼拝堂天井画の制作を命じられたミケランジェロは当時33歳だったそうです

ジョット・ディ・ボンドーネが描き1305年に完成した、西洋美術史上もっとも重要な作品である一連のフレスコ絵画の壮大なレプリカ

ミケランジェロやジョットの作品が目の前に現れた時の衝撃はいまだに忘れられません。

「経年変化してしまう作品を陶板で再現することで、真実の姿を永遠に伝えたい、後世への遺産として保存していきたい」「色々な芸術に触れ、いずれ現地に足を運び本物と出会って欲しい」

創設者である大塚正士氏の想いが静かに、力強く心に響きます。

それは美術品の保存と普及という、相反するようで実は表裏一体の使命を果たそうとする崇高な挑戦にも感じられます。

時の風雪に晒される名作たちを陶板という形で後世に遺す。その静かな情熱に胸が熱くなったことを覚えています。

火山の噴火で壊滅したポンペイから発掘された「貝殻のヴィーナス」

アキレウスの画家「アキレウス」

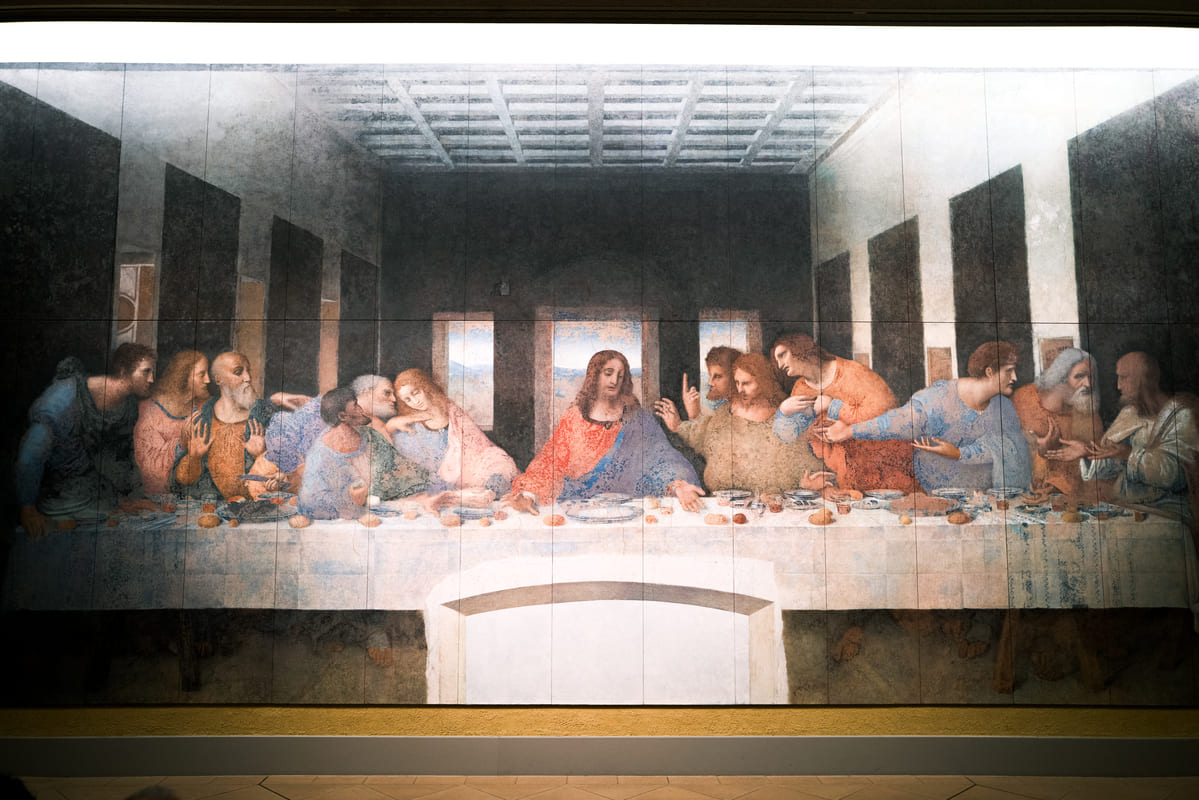

レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」、多くの作品が未完である彼の絵画の中で完成を見た数少ない作品

クロード・モネ「アルジャントゥイユの船着場」、モネはアルジャントゥイユに居を構えていたようです

「絹商人の夫フランチェスコ・デル・ジョコンドの妻、リザ・デル・ジョコンドをモデルとした」という説もあるレオナルド・ダ・ヴィンチの著名な作品

ヨハネス・フェルメール「真珠の耳飾りの少女」は「オランダのモナ・リザ」とも

スペインがドイツ空軍による無差別爆撃を受けた1937年に描かれた、パブロ・ピカソ「ゲルニカ」

所狭しと並ぶ壁画、絵画。

レプリカとはいえかねてより憧れていた名作、名画たちと対面する体験は想像以上に心を揺さぶるものでした。

ルーヴル美術館やプラド美術館などで味わうであろう喧騒の中においてではなく、ゆったりとした時の流れの中で作品と向き合える贅沢。それはまるで芸術家たちとの密やかな対話のようでした。

画集からは予想できなかった小さな絵画、想像を遥かに超える大きな作品。驚きの連続に身を任せながら、都合4kmの美の旅路を歩みます。

「本物の偽物」。

そう呼ぶのは少々不謹慎かもしれません。

しかし、その徹底的な再現への執着、そして狂気じみた物量、一つ一つの作品に込められた情熱と技術からはある種の崇高さすら感じられます。

そこに展示されていたのは美術品というよりも人間の情熱の結晶とでも呼ぶべきものだったのかもしれません。

美術館を後にする頃には私たちの中に何かが静かに変容していました。それは芸術への新たな眼差しであり、文化の継承という行為への深い敬意でした。文化への貢献とはこのような形もあるのだと。

大塚国際美術館で目の当たりにしたこの驚異的な再現は、芸術と技術の融合がもたらした奇跡のようにも写りました。「美術品の複製」という形を借りて、私たちに芸術の普遍的な力と、人間の創造性の無限の可能性を雄弁に語りかけていたように感じます。

大鳴門橋遊歩道 渦の道 – 潮流が描く大自然の抽象画

大塚国際美術館での感動が心の奥底でまだ余韻を響かせる中、私たちは「大鳴門橋遊歩道 渦の道」へと歩みを進めました。

夏の日差しが強さを増す中、母の手を頼りに歩む子どもの姿に時の流れを感じずにはいられませんでした。その小さな背中を前に静かな感慨が胸に広がります。

鳴門海峡。

その名は「世界三大潮流」の一つとして、イタリアのメッシーナ海峡、カナダのセイモア海峡と並び称されています。

大潮の最大時には潮流は時速20km以上にも達するそうです。その速さは日本一とも言われ、自然の力強さを物語っています。

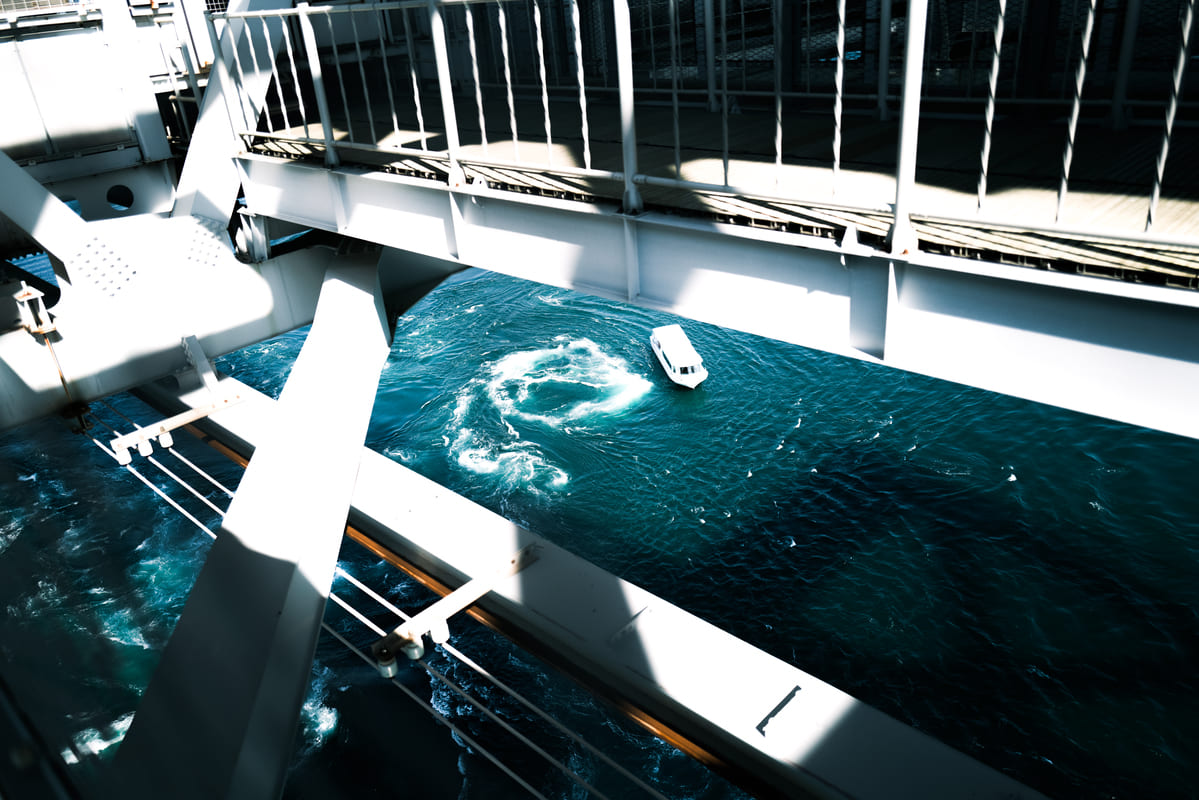

大鳴門橋の橋桁内に設けられた海上遊歩道は、私たちを自然の猛威のすぐそばへと誘います。鉄骨が風を受けどこか寂しげな乾いた音を奏でていたことも印象的でした。

網構造のフェンスに囲まれた遊歩道に吹く潮風が頬を撫で、波音が耳を満たします。

剥き出しの鉄骨がむき出しの自然と対峙し、そこを吹き抜ける風が人工物と自然の境界線を曖昧にしていくようでした。

眼下に広がるのは鳴門の海。

時折生み出される力強い渦潮、その深い青と白い泡の対比からは自然の神秘と畏怖を同時に感じます。その光景は抽象画のようでもあり、同時に極めて具体的な自然の造形美でもありました。

遠方にぽつんと浮かぶ孤島が印象的だったことを覚えています。

「飛島」と呼ばれるその島は、風景に静かな詩情を添えているようでした。

それは広大な海原に点在する句読点のようでもあり、また、この壮大な自然の中における人間の存在の小ささを象徴しているようでもありました。

美術館で触れた永遠の美、目の前で繰り広げられる自然の無常。その両極端な体験が、私たちの心に深い余韻を残してくれました。

脇町うだつの町並み – 藍商の街、脇町の記憶

少し足を伸ばして脇町のうだつの町並みへ。そこでは時間が緩やかに流れ始めたような感覚に包まれます。

脇城の城下町として成立したこの町は、まるで時代の流れを少しだけ忘れたかのような風景をそのまま留めています。

その姿はどこか安らぎを感じさせ、私たちの心を静かに癒していきました。

町を歩けばノスタルジックな景色がまるで古びた絵葉書のように広がります。

それはどこかくつろいだような、そして少し物憂げな表情を見せてくれます。この街の景観は私たちの心の奥底に眠る、名もなき郷愁を呼び覚ますようでした。

城下町特有の静謐な空気がゆったりと流れていきます。

脇城の歴史は、藤原仲房や三好長慶の名とともに語られますが、その築城年代は霞の中に埋もれたままです。彼らが築城もしくは改修したと伝えられるこの城は一国一城令によって姿を消したといいます。

その築城年代は霞の中に消えたかのように、はっきりとはしません。しかし、その不確かさがかえってこの地の神秘性を高めているようにも感じられます。

うだつの町並みはかつて藍の集散地として栄えた証を今に伝えています。

明治時代を中心に江戸中期から昭和初期にかけての約80棟強の伝統的建造物がまるで時を超えて私たちを出迎えてくれます。

その景観は暖かさとどこか物悲しさが混ざり合った独特の雰囲気を醸し出していました。

遠くに望む山々はこの町の歴史を静かに見守ってきたかのようです。

古い家々から漏れ聞こえる柔らかな音色に耳を傾けゆっくりと呼吸を整える。そんな贅沢な時間が、この町には流れていました。

帰り際、振り返って見た町並みは夕日に照らされ、より一層趣深く見えました。うだつの町並みを後にする時私たちの心には温かな余韻が残りました。

旅の終わりに

この旅で出会った美術館の芸術、鳴門の自然、そして脇町の歴史。

それぞれが違う形で私たちの心に刻まれ、互いに響き合いながら豊かな思い出となっていくのを感じました。いつかまた訪れたときこの町は変わらぬ姿で私たちを迎えてくれるのかもしれません。

私たちは静かにこの地を後にし、宿のある高知へと向かいました。